Le site préhistorique de la Grotte des fées, à Châtelperron (Allier), a t-il livré tous ses mystères ? C’est ce que des chercheurs tentent de déterminer avec l’apport de méthodes modernes. Peut-être de nouvelles découvertes en perspective sur l'Homme de Neanderthal... et peut-être l'Homme de Cro-Magnon...

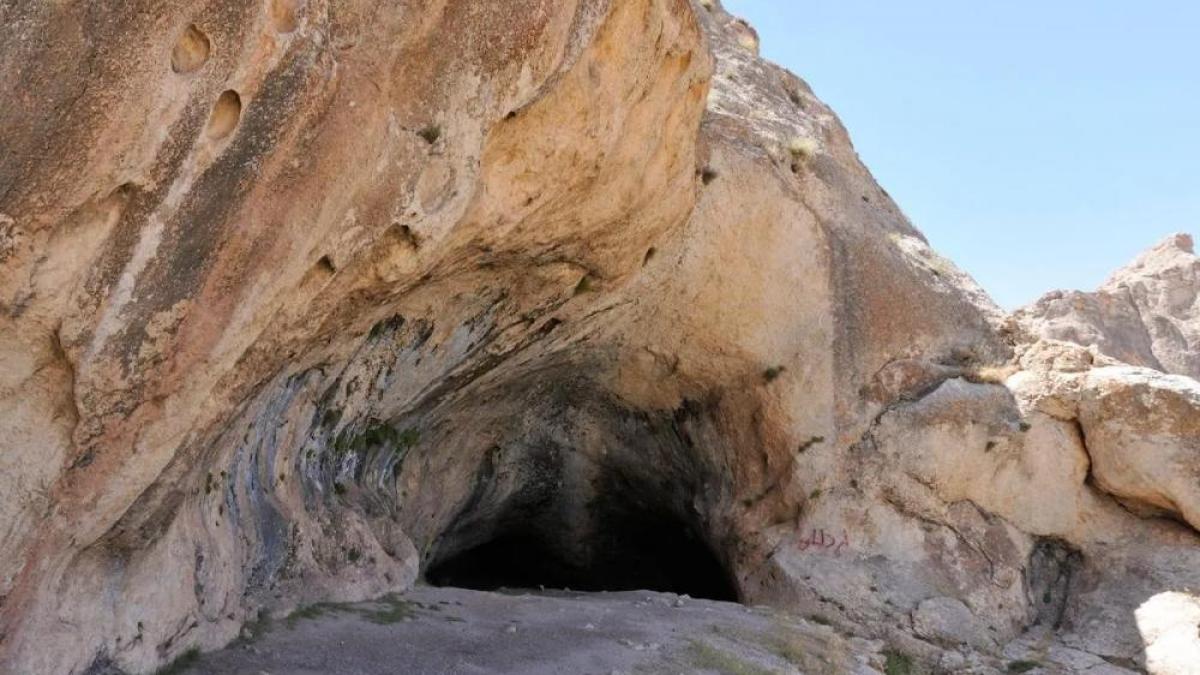

Menées par l’éminent préhistorien Henri Delporte, les dernières fouilles remontent ainsi au début des années 1960. Depuis, plus rien. Malgré la réputation mondiale du site préhistorique bourbonnais auprès des spécialistes internationaux. Alors, la Grotte des fées a t-elle vraiment livré tous ses secrets ? Ou est-ce que ses trois cavités - la grotte Poirrier, la grotte Bailleau et la grotte effondrée - ne seraient, en réalité, que trois abris sous roche parmi d’autres susceptibles de receler, eux aussi, d’importantes traces d’occupation préhistorique ?

Chatelperron - La Grottes des fées - vous pouvez agrandir (wikipédia-CC BY-SA 4.0)

La grotte des fées à Chatelperron montre des traces d'occupation des deux espèces.

Le professeur Paul Mellars et son équipe ont publié en 2005 dans la revue Nature le résultat de leurs études sur le site de la Grotte aux fées (à Châtelperron).

La datation au carbone 14 montre différentes strates d'occupation de la grotte :

- entre 40 000 et 38 000 ans les Néandertaliens occupent la grotte et y laissent des traces de leur passage.

- entre 38 000 et 36 500 les objets retrouvés, typiques de la culture aurignacienne (début du paléolithique supérieur) sont attribués à Homo sapiens.

- entre 36 500 et 35 000 on retrouve des vestiges d'occupation de Neanderthal (des outils et des défenses de mammouths).

Les grottes semblent ensuite habitées par des carnassiers selon une autre étude, et des artefacts du Gravettien identifiés dans la couche sédimentaire des carnassiers (preuves de chasses plus récentes dans le temps ?).

Sans être une véritable "première", cette étude prouve clairement la coexistence des deux espèces, sur un même lieu.

Les grottes de Châtelperron, propriété privée, sont classées Monuments historiques depuis 1949. A ce titre, leur accès est interdit, pour des raisons de sécurité et de conservation.

Par ce statut de gisement éponyme, le site de Châtelperron bénéficie d'une renommée mondiale et mobilise, aujourd'hui encore, de nombreuses équipes internationales. Il doit également sa réputation à la reconnaissance de vestiges d'occupations plus anciennes, attribuées au Moustérien, et plus récentes qui sont l'oeuvre de l'Homme Moderne (Aurignacien ancien).

La Grotte Effondrée est donc l'un des rares gisements en Europe de l'Ouest a offrir l'opportunité d'étudier les conditions et les rythmes de la disparition de l'Homme de Neanderthal, après plusieurs millénaires de cohabitation avec Homo Sapiens. Il y a une dizaine d'années, des chercheurs anglo-saxons et français ont ainsi ouvert un débat passionné sur la présence successive de ces deux espèces dans la Grotte des Fées ! Et, pour éclaircir la position du Châtelperronien dans cette transition, une thèse de doctorat est actuellement en préparation à l'université de Tübingen, en Allemagne, sous la direction du Professeur Harald Floss.

Les fouilles réalisées au XIXe siècle par Poirrier et Bailleau ont permis de constituer d'importantes collections qui ont été dispersées par la suite, au gré des ventes publiques et des mouvements de succession. La collection paléontologique d'Albert Poirrier a été vendue très tôt au musée de l'Académie des Sciences de Philadelphie, aux Etats-Unis, où elle est encore conservée.

La majeure partie des ossements de faune et objets en silex recueillis par Bailleau ont quant à eux été cédés au Wellcome Historical and Medical Museum de Londres (Angleterre) qui les transféra par la suite au British Museum. Quelques pièces ayant échappé à cette vente furent un temps conservées à l’Évêché de Moulins qui les donna par la suite au Musée Anne-de-Beaujeu de Moulins.

De nos jours, quelques collections particulières rassemblent des séries provenant des fouilles de Bailleau à Châtelperron, issues de dons ou d'échanges. Enfin, le Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye conserve le mobilier des fouilles récentes d'Henri Delporte, exécutées entre 1951 et 1962.

" Si les trois cavités semblent avoir été totalement vidées, il serait exceptionnel qu'un gisement préhistorique ait été épuisé par les anciens fouilleurs. Il en va sans doute de même pour Châtelperron, mais il ne faut pas perdre de vue que ce dernier, classé Monument historique en 1949, est un "géant" fragilisé par des décennies d'explorations et de pillages répétés. Nous devons le considérer comme un "convalescent" dont la conservation reste une priorité absolue pour les générations futures. Pour autant, ce constat ne doit pas conduire à geler les recherches. Le Service régional de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le Service d'archéologie préventive du département de l'Allier (SAPDA) et l'Institut français des sciences et technologies des transports et aménagements routiers (Ifsttar), laborataire de recherches spécialisé dans la détection de grottes, a engagé en 2019 un nouveau programme de recherche sur le site, sous ma responsabilité. Le premier depuis près de 60 ans ! "

Alors que l'interstratification d'une couche du site a fait l'objet de nombreuses discutions, (https://journals.openedition.org/paleo/721), la découverte de nouvelles cavités serait importante pour éclaircir un tant soit peu les choses. La présentation de la publication des résultats LiDAR et topographiques sur place a été publiée, en attendant l'étude en elle-même, qui apparaît prometteuse :

" Au contact des Monts de la Madeleine et de la Sologne bourbonnaise, à une trentaine de kilomètres de Moulins, la « Grotte des Fées » de Châtelperron (Allier) correspond à un complexe karstique formé de deux cavités principales, aux entrées distinctes et aux galeries interconnectées. D’un point de vue topographique, elle s’établit sur le flanc oriental d’un éperon de basse altitude marquant l’interfluve entre le Graveron à l’est et la Besbre à l’ouest. Elle s’ouvre dans les calcaires bioclastiques lacustres de l’Aquitanien (Tertiaire/Miocène inférieur : m1CM), à 248,70 m NGF et 6 m au-dessus du Graveron dont le cours actuel s’établit à une centaine de mètres à l’Est.

A cet emplacement, le coteau a été tronqué par les travaux d’aménagement de la voie ferrée reliant le bassin houiller de Bert/Montcombroux- aux usines métallurgiques de Dompierre-sur-Besbre. Ces aménagements ont exposé les entrées de la Grotte Poirrier – du nom de l’ingénieur qui en a sondé le remplissage – au sud et de la Grotte Bailleau au nord, explorées à partir des années 1850 à la faveur de la troncature du talus d’entrée par les aménagements ferroviaires. Dans la continuité de ce réseau, au nord, une troisième anomalie, de dimensions réduites, a été repérée dès le second tiers du XIXe s. : il s’agit d’une dépression karstique dont le volume aurait été exploité en carrière et qui a été partiellement fouillé par G.-J. Bailleau en 1867-1870. C’est dans ce locus – dit du foyer ou de la Grotte Effondrée – que H. Delporte a repris les travaux de 1951 à 1954 puis en 1962, après presque un siècle d’interruption.

Dès 1912, le gisement fut choisi par le préhistorien H. Breuil pour définir le locus princeps de la phase ancienne de son complexe aurignacien, avant d'accéder à l'éponymie en 1955 et de désigner l’une des grandes paléocultures de la Préhistoire, le Châtelperronien ou Castelperronien, qui marque les débuts du Paléolithique supérieur en Europe occidentale. En dépit des lacunes et de l’ancienneté de son exploration, la « Grotte des Fées » se présente donc comme l’une des localités les plus souvent citées dans la littérature spécialisée. Paradoxalement pourtant, elle est sans doute l’une des plus mal connues, ce qui nous a conduits à développer un nouveau programme de recherche sur ce site, près de soixante ans après les dernières fouilles.

La campagne de prospection thématique mise en oeuvre en 2019 a été poursuivie dans plusieurs directions complémentaires. Préalablement à toute intervention, une opération de levé topographique a été engagée afin d’élaborer un plan précis des trois cavités historiques. Un modèle numérique de terrain (MNT) a également été construit. Il a été élaboré sur le fondement du MNT de l’IGN (RGE 93) et d’un levé LIDAR de l’interfluve Graveron-Besbre exécuté au printemps 2019 sur une fenêtre de 11 km² dans le cadre de l’appel à projet du Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information géographique (CRAIG : fig. 2 2). Cette opération a été menée en étroite collaboration avec le Service d’archéologie préventive du département de l’Allier (SAPDA), maître d’ouvrage de l’opération, qui a assuré la commande, la livraison et le traitement préliminaire du nuage de points obtenu lors du survol de la zone prospectée.

Parallèlement, nous avons cherché à acquérir de nouvelles données sur la structure et l'évolution géomorphologique du coteau occidental du Graveron, par la mise en oeuvre de prospections géophysiques non invasives. Ces levés ont combiné tomographie de résistivité électrique (TRE), profilage par induction électromagnétique (IEM ou Slingram) et géoradar, à une maille resserrée et à différents pas de profondeur, afin 1/ de repérer les zones d’accumulation récente de matériaux (déblais de fouille ou stériles liés à l’aménagement de la voie ferrée), 2/ de déterminer les limites structurelles de la « Grotte Effondrée », 3/ de détecter d'éventuelles cavités non encore repérées et 4/ de préciser la dynamique locale de constitution des karsts (cavités de faible développement, dolines, etc.) aux dépens des calcaires lacustres.

MNT Lidar. Traitement de la zone des cavités par ombrage (hillshading).

Extraction D. LALLEMAND/SAPDA 2019.

La synthèse des données micro-topographiques et géophysiques collectées en 2019 a apporté de nouvelles clés d’interprétation sur la genèse, l’évolution et l’occupation humaine de ces grottes.

A partir du MNT, il nous a ainsi été possible de préciser l’organisation et la géomorphologie de la vallée du Graveron, en amont et en aval des cavités. L’analyse croisée des données a permis de préciser la dynamique alluviale de la rivière, à travers la reconnaissance de sa zone de divagation et de plusieurs paléochenaux partiellement comblés. Elle a également facilité la discrimination des formations marno-calcaires et argileuses du miocènes présentes sur le versant ouest de la vallée. L’organisation structurale du coteau occidental du Graveron a par ailleurs pu être esquissée, par l’identification d’au moins trois lignes d’escarpement, les cavités des « Fées » s’ouvrant au registre inférieur. Par l’examen du modelé actuel du terrain et de sa structure, nous avons enfin pu mettre en lumière plusieurs anomalies topographiques à la faveur de cette campagne. Elles prennent place aux registres moyen et supérieur, à l’arrière des cavités classiques, et correspondent selon toute vraisemblance à des réseaux karstiques plus ou moins développés, certains d’entre eux ayant provoqué d’importants phénomènes de sous-tirage en surface."

Raphaël ANGEVIN

Service régional de l’archéologie d’Auvergne-Rhône-Alpes (site de Clermont-Ferrand

Production scientifique

ANGEVIN R., DEROBERT X., DEVIE T., LACOSTE E., LALLEMAND D., PALMA LOPES S., PACAUD F., 2019 – La « Grotte des Fées de Châtelperron (Allier) : un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rap-port de prospection thématique, SRA Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand, 1 vol., 452 p.

ANGEVIN R., LACOSTE E., 2019 – Un plan méconnu des fouilles de Bailleau à Châtelperron (Allier) : implications topographiques et stratigraphiques et conséquences pour la connaissance du gisement de la « Grotte des Fées », Paléo, 30-1, p. 34-50.

ANGEVIN R., PALMA LOPES S., LACOSTE E., DEROBERT X., DEVIE T. (soumis) – L’intégrité de la séquence stratigra-phique de la « Grotte Effondrée » à Châtelperron (Allier) : un problème en partie résolu ?, Bull. Soc. Préh. fr. (2020).

ANGEVIN R., LACOSTE E., PACAUD F. (soumis) – La « Grotte des Fées de Châtelperron (Allier) : cent-quatre-vingts ans de recherches et de découvertes, Revue archéologique de l’Allier (2020).

Sources :  Presentation chatelperron silvarcheo (469.97 Ko)

Presentation chatelperron silvarcheo (469.97 Ko)

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/pourquoi-le-site-prehistorique-de-la-grotte-des-fees-a-chatelperron-allier-na-t-il-peut-etre-pas-livre-tous-ses-secrets_13662208/

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/l-historien-raphael-angevin-chatelperron-mobilise-toujours-de-nombreuses-equipes-internationales_13582781/

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/musee-municipal/chatelperron/prehistorama/4685157

https://www.hominides.com/html/actualites/actu050902-grotte-aux-fees.php

Légendes de la Grotte aux Fées de Chatelperron :

L’ensemble des concrétions au fond de la grotte principale présente les formes les plus bizarres que l’imagination interprète suivant sa fantaisie.

Dans le fond de la grotte, un bloc de rocher représente assez confusément la forme d’un homme soutenant la voûte sur ses épaules.

On raconte que jadis, un géant habitait le bois Boudet où il faisait de grands ravages, s’emparant des bœufs et des moutons des alentours ; les fées aussi bonnes que leur voisin était mauvais, lui jouèrent plus d’un tour pour soustraire les paysans à sa férocité. Aussi le géant conçut-il contre les fées une haine profonde ; un jour il pénétra dans leur grotte et tenta de faire écrouler la voûte en la soulevant sur ses épaules. Les fées l’ayant aperçu allumèrent un grand feu de balais à l’entrée de la grotte. Le géant mourut asphyxié et le rocher qui soutient aujourd’hui la voûte représente son corps resté en place et pétrifié dans son dernier sommeil.

Vers l’entrée de la grotte, un rocher allongé représente une femme enveloppée dans un linceul ; un jour la plus jeune des habitantes de la grotte se baignait dans le Sichon quand elle fut aperçue par un être bizarre, moitié faune, moitié magicien. Séduit par la beauté de la baigneuse, le faune résolut de l’enlever. La jeune fée très effrayée s’enfuit à toutes jambes, serrée de très près par son ennemi qui l’atteignit juste au moment où elle entrait dans la grotte ; pour lui échapper, elle se changea en pierre et prit la forme d’une nymphe.

A l’entrée de la grotte un énorme bloc de pierre désigné sous le nom de "rocher du chameau" est également l’objet d’une légende.

Autrefois vivait quelque part en Orient, une jeune princesse de la plus grande beauté. Ses parents voulaient lui faire épouser un chevalier qu’elle n’aimait pas. Comme on ne cessait d’insister pour qu’elle se décide et que même on la menaçait des plus cruels châtiments si elle persistait dans son refus, elle s’enfuit du logis paternel et se dirigea vers l’ouest sans bien savoir où elle allait. Après avoir marché bien des jours et bien des nuits, elle finit par arriver dans la montagne bourbonnaise où les braves fées, prenant pitié de sa fatigue et de sa détresse, la secoururent et la recueillirent dans leur grotte. Là, elle ne manqua de rien et connut la paix et la tranquillité, mais hélas, ce ne fut pas pour longtemps. Un jour, en effet, qu’elle reposait au bord du Sichon, elle vit soudain apparaître un officier de son père suivi de plusieurs soldats. Comprenant tout de suite que cette caravane était à sa poursuite, elle poussa un cri de terreur et se mit à courir dans la direction de la grotte, afin de s’y cacher et d’échapper à ses ravisseurs. Une vieille fée entendant ses cris accourut à son secours. Elle arriva juste au moment où l’officier atteignait la princesse et tendait la main pour la saisir. Voyant le danger que courrait la protégée, la fée arracha du sol un gros quartier de rocher et le lança avec force sur la tête du soldat, qui fut écrasé et tué sur le coup ainsi que sa monture. Ils furent ensevelis sous les débris du rocher, qui les recouvrit comme un manteau de pierres et forma ainsi le bloc que l’on voit à l’entrée de la grotte des fées...

Bon, des anomalies topologiques ont été repérées à proximité des grottes connues de Chatelperron, et les scientifiques sont assez optimistes de pouvoir trouver d'autres grottes et réseaux karstiques, qui semblent ne pas manquer dans le secteur. L'année 2020 étant compromise question relevés et fouilles, espérons que l'année 2021 nous réservera de bonnes surprises du côté de l'Allier. Allier qui ne manque pas d'autres anomalies quand on considère Glozel, la Pierre Ginich et les mystérieux sous-terrains annulaires, dont j'ai largement parlé ici :

https://www.sciences-faits-histoires.com/blog/archeologie/auvergne-france-les-mysterieux-souterrains-annulaires.html

Rappel des articles concernant l'Auvergne, et en particulier le dossier qui leur est consacré (compilation) :

https://www.sciences-faits-histoires.com/pages/ecrits/dossier-legendes-d-auvergne-france.html

Et le lien vers le dossier Neanderthal en cours de compilation :

https://www.sciences-faits-histoires.com/pages/pages/dossier-neanderthal.html

Yves Herbo, Sciences-Faits-Histoires, 04-09-2020