Les neandertaliens européens mieux outillés que les premiers hommes modernes

Depuis les découvertes en 2005 des deux plus anciens cranes qualifiés à 100% d'hommes modernes, en Afrique, Ethiopie et datés assez précisémment de -195.000 ans avant maintenant (OMO1 et 2), certaines datations, migrations et possibles interactions entre différents genre d'hominidés et l'homme moderne est devenu évident. Ainsi, les datations de ce qu'on appelle l'Homme de Fiorensis, descendant direct des Erectus nous apprennent qu'il vivait encore il y a moins de 20.000 ans. La disparition totale du neandertalien est encore un mystère, même si on sait maintenant qu'une partie au moins s'est probablement assimilée à l'homme moderne (moins de 4% de l'ADN des européens actuels), mais il est maintenant certain que plusieurs sortes d'hominidés ont probablement croisé la route de l'homme moderne. Jusqu'à encore très récemment, le dogme scientifique (et devant effectivement tenir compte d'un soudain développement technique vers - 40.000 ans) était que c'était l'homme moderne qui avait eu le premier l'idée de techniques plus sophistiquées dans la taille de la pierre, mais aussi du cuir et de la peau (par exemple).

Une nouvelle étude parue dans les PNAS de la célèbre Académie des Sciences Américaine vient complètement infirmer ce dogme. Cette recherche internationale, à laquelle plusieurs chercheurs français ont participé, dont Marie Soressi, associée à l’institut Max Planck à Leipzig (Allemagne), prouve que l'homme de Néandertal a façonné des outils en os bien avant que l'Homme moderne n'ait encore posé les pieds en Eurasie. Il est impossible d'après ces datations que ce dernier ait pu jouer le moindre rôle de professeurs envers les néandertaliens, comme l'affirmait jusqu'à présent un dogme tenace.

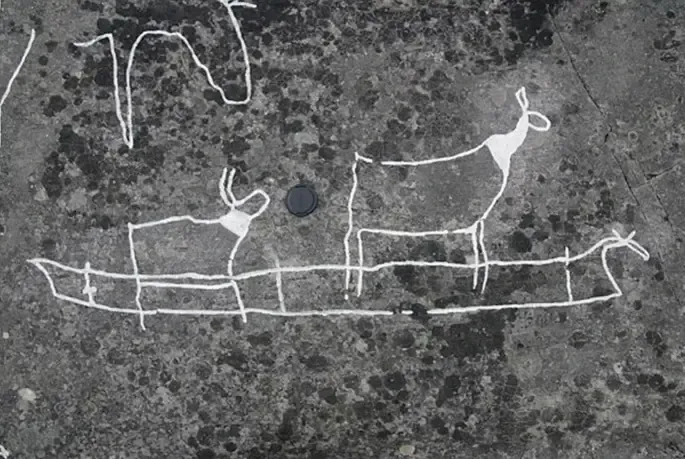

Les lissoirs mis au jour dans deux sites néandertaliens en France. Leur bout arrondi suggère qu'ils ont servi à travailler des matériaux tendres et non rigides comme de la pierre. Les auteurs ont de leur côté façonné des outils similaires qu'ils ont testés sur des peaux, et ont montré que lorsqu'ils cassaient, ils laissaient des fragments identiques à ceux récoltés. Cela sous-entend qu'ils devaient bien être conçus dans ce but. © Projets Abri Peyrony et Pech-de-l'Azé