Articles de yvesh

La fonte estivale des glaces de l'Arctique s'accélère...

La fonte estivale des glaces de l'Arctique s'accélère...

08-2012 - MAJ 09-2015

...et le processus prend de plus en plus d'ampleur d'année en année (même s'il n'est pas pas linéaire).

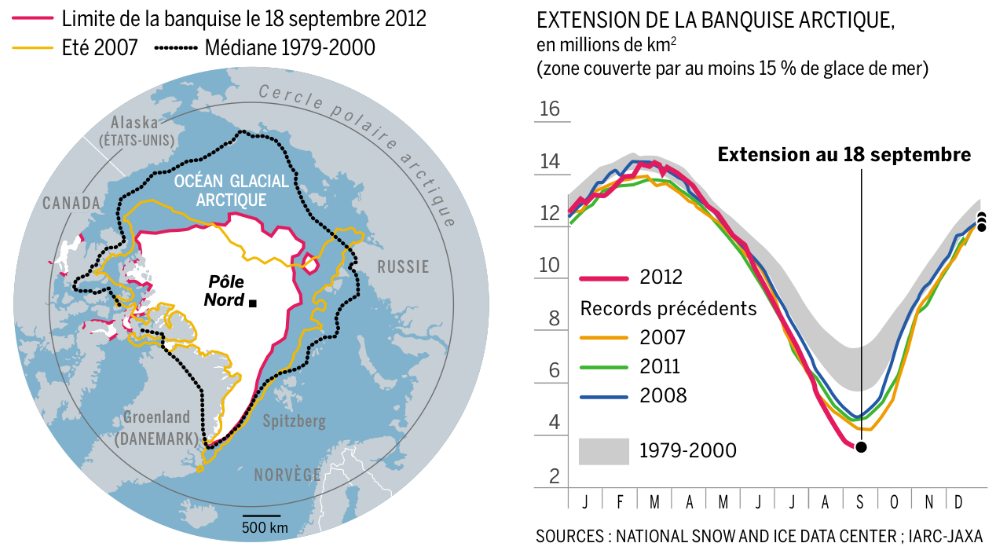

Cette année 2012, le record de 2007 sera probablement battu d'ici trois semaines. La fonte s'arrête habituellement à la mi-septembre car il y a un temps de retard d'environ deux mois entre la période durant laquelle la température de l'air atteint son maximum dans l'hémisphère Nord (vers la mi-juillet) et la date où la température de la mer est la plus élevée (mi-septembre). Contrairement à ce que beaucoup de médias véhiculent en ce moment, ce temps de retard est tout à fait normal !

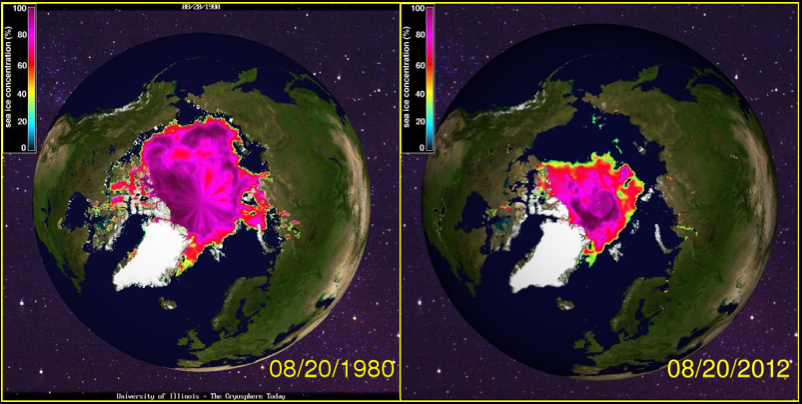

Comparaison de l'extension de la banquise Arctique entre cet été et l'été 1980 à la même époque (20 août)

Comparaison de l'extension de la banquise Arctique entre cet été et l'été dernier à la même époque (20 août)

En revanche, les cartes et les courbes de comparaisons avec les années précédentes sont éloquentes... Le processus de réchauffement climatique s'accélère.

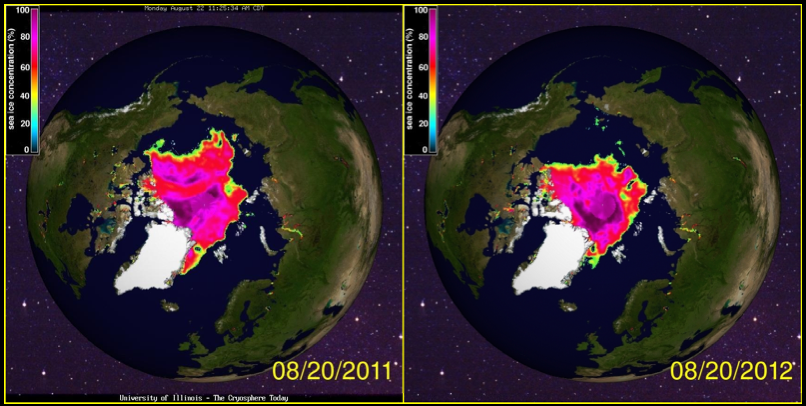

Evolution de la superficie de la banquise dans l'hémisphère Nord au cours des années, depuis 1979

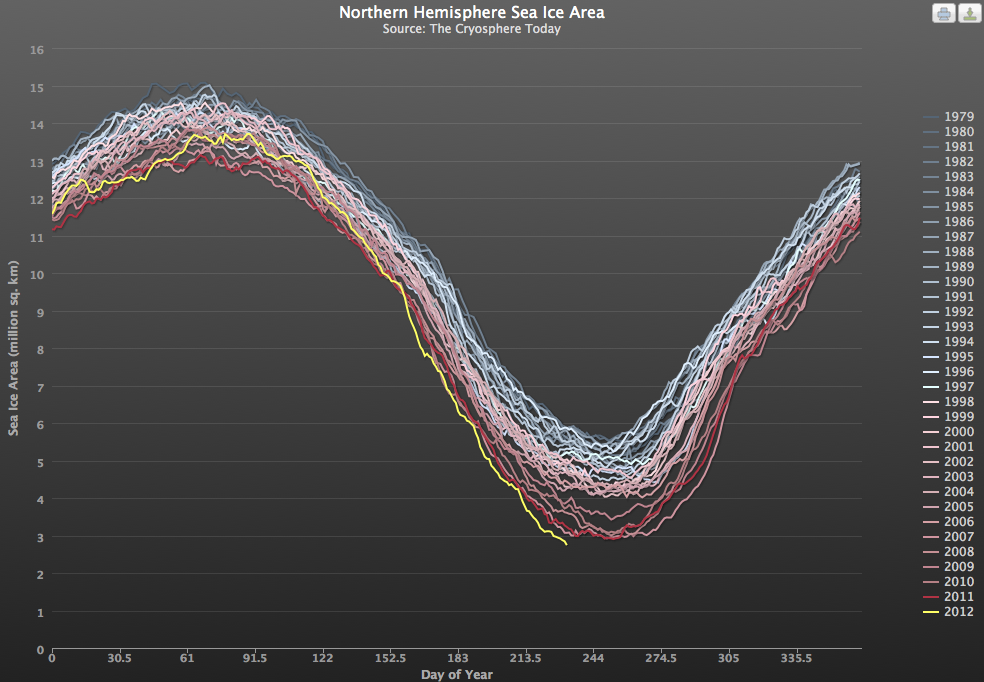

Evolution des anomalies de la superficie de la banquise dans l'hémisphère Nord depuis 1979

Sources :

- http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquise

Guillaume Séchet - http://www.meteo-chamrousse.com/actualites/fonte-record-des-glaces-de-l-arctique-pole-nord-23-aout-2012.html

MAJ 09-2012 :

Nouveau record de fonte estivale pour la banquise Arctique

Dans son dernier rapport, le Centre national américain de la neige et de la glace - NSIDC (National Snow and Ice Data Centre) - indique que l'étendue de la banquise arctique a été la plus faible jamais mesurée cet été, tombant très au-dessous du précédent record de 2007 alors que la fonte des glaces s'est accélérée sous l'effet du réchauffement.

Les images prises par satellite montrent que la banquise s'est réduite jusqu'à 3,4 millions de kilomètres carré au 16 septembre 2012, ce qui paraît être la plus petite superficie de l'année, précise le NSIDC (National Snow and Ice Data Centre) sur son site internet. C'est également la moitié de la surface minimale que les glaces arctiques occupaient normalement durant l'été il y a plus de trois décennies, selon le NSIDC.

" Nous sommes désormais en territoire inconnu ", estime le directeur du Centre Mark Serreze. "Alors que nous savons depuis longtemps que la planète se réchauffe et que les changements les plus prononcés sont tout d'abord observés dans l'Arctique, peu parmi nous s'attendaient à ce qu'ils soient aussi rapides", ajoute-t-il dans un communiqué.

Le record de fonte de 2007 avait été franchi le 18 août dernier quand la superficie minimum des glaces arctiques était tombée à 4,10 millions de km2, contre 4,17 millions de km2 en 2007. Le 4 septembre, l'étendue de glace était passée sous les quatre millions de km2, brisant un nouveau record depuis que les mesures par satellites ont commencé il y a 33 ans, précise le NSIDC.

"L'accélération de la fonte à la fin de l'été indique combien la couverture de glace est fine", relève Walt Meier, un scientifique du NSIDC dans le Colorado (ouest). " La glace doit être mince pour continuer à fondre ainsi alors que le soleil descend à l'horizon à l'approche de l'automne ", ajoute-t-il.

Le NSIDC a observé des changements profonds dans la banquise arctique qui dans le passé était formée de multiples couches de glace accumulées au cours des ans, dont une grande partie persistait plusieurs années.Mais dernièrement, la banquise est de plus en plus formée de glace saisonnière, moins épaisse et qui fond rapidement durant l'été.

Carte géopolitique

L'ampleur de la contraction des glaces surprend car les scientifiques s'attendaient à ce que la fonte dans la mer de Chukchi et à l'est de la Sibérie refroidisse les eaux de surface, qui auraient dû rapidement geler avec la baisse des températures de l'atmosphère. La diminution des glaces et les moindres chutes de neige au début de l'automne accélèrent le réchauffement de l'Arctique.Mais ce phénomène dans l'Arctique pourrait avoir un impact plus étendu sur la planète en accroissant la chaleur et l'humidité dans le système climatique du globe, affectant graduellement le climat dans les zones habitées avec plus de variations et d'extrêmes.

Julienne Stroeve, chercheuse au NSIDC, relève que " les derniers modèles climatiques laissent penser que le pôle nord pourrait être libéré des glaces en été avant 2050 ". Mais " la fonte observée est plus rapide qu'un grand nombre de ces modèles peuvent saisir ", indique-t-elle. Pour Mark Serreze, le patron du NSIDC, à ce rythme " on pourrait bien traverser l'océan Arctique en bateau en août d'ici 20 ans ".

Réagissant à l'annonce du centre américain, un responsable de l'organisation Greenpeace, Kumi Naidoo, a estimé qu'il s'agissait d'un tournant dans l'histoire de l'humanité. " Cette annonce représente un tournant dans l'histoire humaine : en un peu plus de 30 ans nous avons altéré l'aspect de notre planète vue de l'espace et bientôt le Pôle Nord pourrait être complètement libéré des glaces en été ", déclare-t-il dans un communiqué.

Source : NSIDC via http://www.catnat.net/veille-catastrophes/

Yves Herbo Relai, S,F,H, 09-2012

Autres liens connexes :

MAJ 09-2015 :

Septembre 2015 : 4ème record de fonte de la banquise de l'Arctique en 11 ans !

C'est le 11 septembre 2015 que le 4ème record de la plus forte fonte des glaces de l'Arctique a été atteint, puisque la surface de mer gelée n’était plus que de 4,41 millions de km². ce qui est inférieur de 1,81 million de km² par rapport à la moyenne de 1981-2010. Pour rappel, le record absolu de 2012 a été établi à seulement 3,41 millions de km².

La banquise arctique le 11 septembre 2015. Le trait jaune représente la surface moyenne de la banquise d’été mesurée entre 1981 et 2010. © Nasa, Jaxa

Le problème étant que les scientifiques ne comprennent pas vraiment les raisons profondes de cette fonte accélérée : « Nous n’avons vu aucun événement météorologique majeur ou de configuration météo persistante dans l’Arctique cet été qui aurait pu contribuer à la diminution de l’étendue comme cela est souvent arrivé, commente Walt Meier, spécialiste de ce sujet au GSFC (Goddard Space Flight Center) de la Nasa. Certes, il a fait un peu plus chaud dans certains endroits que l’année dernière, mais il a fait aussi un peu plus froid dans d’autres ».

" La couche de glace en Arctique devient de moins en moins résiliente " a déclaré Walt Meier au site EarthObservatory (l'un des nombreux sites de la Nasa) dans une interview, " elle prend moins de temps qu’avant pour fondre, alors qu'auparavant, elle était comme une solide forteresse, plus étendue et robuste ". En fait, d'après une étude publiée dans la revue The Cryosphere, la couche de glace s’est affinée de 85 % entre 1975 et 2012. Fragilisée, elle est fragmentée en plusieurs petites banquises rongées de tous côtés par des eaux plus chaudes. « L’océan ne pouvait l’attaquer que par les côtés. Maintenant, il y a comme des envahisseurs qui creusent des tunnels par en dessous et font fondre ces blocs de glace de l’intérieur », continue Mr Meir.

Evolution de la banquise arctique entre la fin février et mi-septembre 2015. © Nasa, Goddard's Scientific Visualization Studio.

Source : http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86607

YH : Il y a donc confirmation de l'amincissement de la banquise arctique sur ces 11 dernières années et de l'accélération du processus d'une année sur l'autre... cela arrange évidemment les magnats du pétrole/gaz et la recherche des énergies fossiles... mais n'arrange pas les problèmes de pollution de la planète, et encore moins l'augmentation des gaz à effet de serre émis par l'être humain, mais aussi par la nature (méthane libéré des sols gelés) et le réchauffement climatique logiquement augmenté par cet apport de gaz supplémentaire et augmentation de la température des eaux... ni également les antagonismes et probables futurs conflits entre les nations qui bordent l'océan arctique libéré de ses glaces !

Yves Herbo, Relayé par S,F,H, 08-2012, 09-2012, MAJ 09-2015

Inde : la sécheresse révèle des antiques sculptures de Shiva Lingas

Inde : la sécheresse révèle des antiques sculptures de Shiva Lingas

Récemment, en raison du temps sec (YH : et probablement dû au recul des glaciers des montagnes), le niveau d'eau de la rivière Shalmala dans le Karnataka, en Inde, a fortement reculé, révélant la présence de centaines de Shiva Lingas sculptés à travers le lit de la rivière. En raison de ces sculptures innombrables, l'endroit a prit le nom de "Sahasralinga" (mille Shiva Lingas).

Sahasralinga est devenu maintenant un important lieu de pèlerinage. Le " jour du bon augure de Mahashivaratri ", des milliers de pèlerins sont venus visiter Sahasralinga pour offrir leurs prières au dieu Shiva. Chaque Lingam dans la rivière a une sculpture correspondant au Nandi (le support du Taureau du Seigneur Shiva) qui lui fait face.

Les Shiva Lingas ont été vénérés par les hindous pendant des milliers d'années. Ils représentent la puissance divine et son énergie. Le culte des Shiva Lingas ne se limitait pas à l'Inde seulement. Des sculptures de Shiva Lingas peuvent être trouvés partout dans le monde dans presque chaque civilisation antique. On note aussi que Nandi a été représenté souvent comme un homme a tête de taureau, ce qui n'est pas sans rappeler la légende du Minotaure et la civilisation Minoenne de Crète et Santorin, très développée, anéantie par les éruptions volcaniques et les séismes...

Sahasralinga est un très bel endroit. Il est situé près de Sirsi, dans l'état du Karnataka. Il est sur le chemin de Yellapur de Sirsi, à environ 17 kilomètres de Sirsi. Après Bhairumbe, vous aurez à descendre à un arrêt de bus appelé Hul Gol et marcher vers Hul Gol. De la route principale, c'est à une distance d'environ 2 kilomètres encore.

Sources: http://zonnews.com/, 08-2015, IndiaNews

Yves Herbo traductions, Sciences, Faits, Histoires, 17-09-2015

Les légendes de Saverne deviennent de l'Histoire ?

Les légendes de Saverne deviennent de l'Histoire sous peu ?

Le Rocher de Didacus enfin identifié

Le Rocher de Didacus enfin identifié

La France, comme la plupart des anciennes nations d'Europe et de l'Ancien Monde, est l'un des domaines privilégiés des mythes et légendes provenant des plus anciennes préhistoires et antiquités du monde. Et la région Alsace-Lorraine-Moselle est loin de démentir ce fait. Ainsi, il existe par exemple à Saverne, dans les Vosges, plusieurs légendes datant du moyen-âge qui pourraient bien avoir sous peu une confirmation historique, passant ainsi de pures légendes et "racontars" à une vérité historique bien palpable.

Il existe plusieurs légendes locales dans cette très ancienne petite ville située près d'un col important permettant de traverser facilement les Vosges, puisqu'intermédiaire entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain, donc l'Europe Centrale plus loin vers l'Est. Nous savons par exemple grâce aux fouilles archéologiques, que, à cause du réseau très précurseur de distribution du sel de la vallée de la Seille, le passage fut protégé dès l'Age du Fer (au minimum) par des systèmes de défense, installés par des peuplades peu connues, que les Médiomatriques ("Ceux au milieu des eaux-mères", la tribu gallo-belge des Mediomatrici) reprirent et développèrent encore par la suite...

En l'an 27 Avant JC, Agrippa y fait construire une grande voie romaine qui rejoint donc les voies de Metz (ex Divodurum), Treves et Strasbourg, avec un grand relai au sommet du col et un autre à Saverne (anciennement Tres Tabernae ou Tabernis), qui deviendra donc un bourg puis une ville fortifiée par la suite...

Mais c'est au 19ème siècle seulement que les sciences de l'Histoire et de l'Archéologie se penchent sur l'endroit et les écrits laissés, mais aussi les histoires locales racontées depuis des siècles au coin des cheminées, lors des longs hivers continentaux. C'est à une figure locale de Saverne que l'on doit la création du premier musée Archéologique de la région en 1858 et l'une des premières "Histoire de Saverne" (en français bien que, depuis la débâcle de 1870, la région soit devenue prussienne...), Dagobert Fischer (1808-1879), qui rassembla les monuments découverts dans une chapelle de l'église paroissiale, et en établit un catalogue qu'il édita en 1872.

Dans son Histoire de Saverne parue en 1871, Dagobert Fischer parle bien sûr du fait important qui nous dit que la ville fut la capitale administrative de l'évêché de Strasbourg de 1417 à la Révolution, via le Château des Rohan, ancienne résidence de l'évêque de Strasbourg. Le bâtiment fut reconstruit à partir de 1779 par l'architecte Nicolas Salins de Montfort, Mgr Louis-René Edouard de Rohan-Guéméné étant évêque de Strasbourg.

Mais dans ce livre, il est fait mention également des traditions et légendes racontées par les Savernois, dans lesquelles il est raconté qu'il y a très longtemps, un souterrain partait de ce palais episcopal des Rohan en plein centre-ville vers le deuxième château de la cité, sis dans les hauteurs, le château du Haut-Barr, une forteresse où l’évêque et les dignitaires pouvaient aller se réfugier en cas de conflit. Et précisément, il est aussi fait mention que, dans ce souterrain, un trésor aurait été caché pendant les guerres de religions. Un trésor connu sous la forme d'une statue de Jésus en or massif et de ses 12 apôtres en argent massif... le tout grandeur nature...

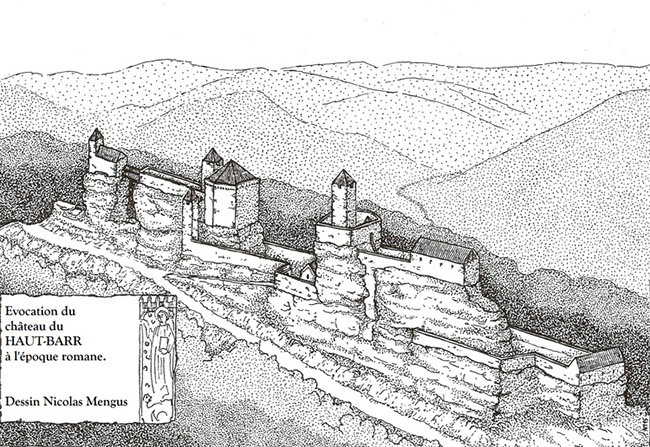

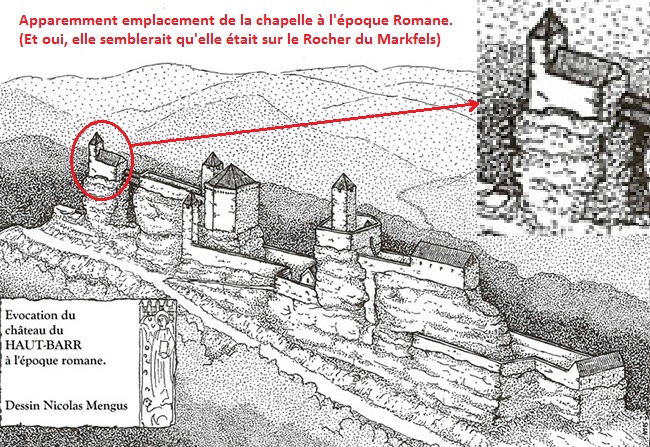

Le château du Haut Barr : La légende des souterrains et salles souterraines. (dessin Nicolas Mengus)

La légende stipule que l'entrée secrète de ce souterrain n'était connue que de l’évêque seul, et que celui-ci ne transmettait le secret à son successeur que sous forme d'un pli cacheté, que ce dernier devait détruire après en avoir pris connaissance. Or, il arriva qu'un évêque mourut de mort subite, sans avoir eu le temps de transmettre le secret de l'entrée du souterrain, et le secret fut perdu définitivement...

Inutile de vous dire que de nombreuses fouilles et recherches furent (à priori) entreprises par l'Eglise, mais en vain. L'Histoire en est resté là jusqu'à maintenant... jusqu'à ce que Albert Fagioli, un radiesthésiste de Metz dont j'ai déjà parlé sur ce site et que j'ai au téléphone d'ailleurs de temps en temps, puisque nous avons sympathisé, n'entreprenne de faire ses proches recherches, avec son talent et son appareil de détection appelé un dowser...

C’est sur la demande d’une entreprise strasbourgeoise spécialisée dans l’exploration de galerie souterraine et en partenariat avec elle qu'il s'est penché sur ces légendes liées au château du Haut Barr et principalement à la légende du souterrain médiéval qui relie ce château à la ville de Saverne.

Comme toujours pour ses travaux de recherches, Mr Fagioli commence par chercher sur plans avec l'aide d'un pendule puis sur place avec ses baguettes de sourcier et surtout son appareillage plus moderne, un dowser. Mais sur place, il a la surprise de détecter non pas un souterrain, mais tout un réseau de galeries situées à environ dix mètres de profondeur et partant (ou arrivant) au Château du Haut-Barr. Celles-ci quittent ce château pour cheminer dans différentes directions. Elles traversent notamment plusieurs villages comme Haegen, Otterswiller, Marmoutier et au plus loin arrive dans le village de Friedolsheim.

Il a également identifié un souterrain en face de la D102. Il chemine parallèlement à cette route et se dirige vers la ville de Saverne. C’est certainement celui qui acheminait à l’époque l’eau du flanc de la montagne aux fontaines de cette ville. (Certainement un Aqueduc d’époque Gallo-Romaine).

Une salle secrète sous le rocher où se trouvait la Chapelle romane, après le Pont du Diable

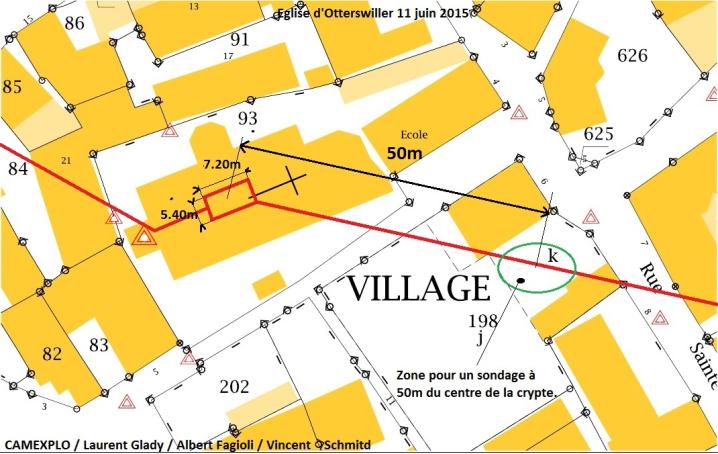

" Ce que je peux affirmer, c’est que ces souterrains transitent selon mes repérages par des salles circulaires qui ont pour certaines un accès par des églises du 12éme siècles dans les villages concernés. Pour certaines salles, comme l’église Abbatiale de Marmoutier j’ai confirmé la présence d’une grande salle souterraine rectangulaire d’environ 11.90m par 7.40m. Pour l’église d’Oterswiller, une salle rectangulaire d’environ 7.20m par 5.40m…L’église de Notre Dame de la Nativité de Saverne, une dimension non définie car aucune autorisation n’a été donnée à ce jour.

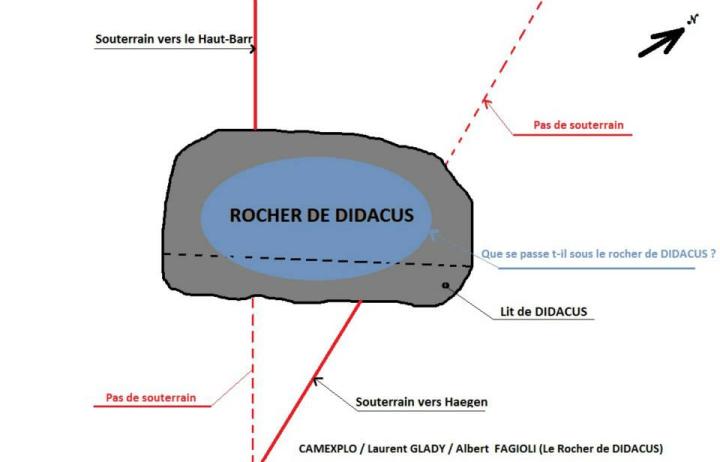

De plus, un des souterrains passe directement sous un rocher caractéristique en pleine forêt et il est fort probable qu’il s’agisse du fameux rocher du père DIDACUS…

Les recherches ci-dessous ont été réalisées à l’extérieur du château du Haut Barr car nous n’avons pas reçu pour l’instant l’autorisation d’y accéder. Ce que je peux dire c’est qu’il y a une salle particulièrement intéressante sous le château. Je l’ai localisé, elle se situe approximativement à 15m de profondeur et aurait une circonférence de 7m. "

Une première preuve de la réalité des légendes locales : la découverte du Rocher du Père Didacus :

Le Lit de Didacus ou le Rocher de Didacus. (Albert Fagioli)

Le Lit de Didacus ou le Rocher de Didacus. (Albert Fagioli)

Voici où le Révérend Père Didacus faisait sa sieste, à l'abrit de la pluie et du soleil, avant de monter au Haut Barr ou de redescendre à Saverne. Mais, que dit la légende, d'après ce livre : " Notice historique sur le Château du Haut Barr près de Saverne " par Dagobert Fischer, nouvelle édition revue et augmentée par Léon Bachmeyer, Saverne : Imprimerie-Librairie A. Mosbach Anc. A. Fuschs 1927. "

Dans cette notice historique on peut lire :

" En l'an 1636, pendant la Guerre des Suédois, le 25 août, décéda le très Rév. Père Didacus, récollet à Saverne et pendant quarante ans religieux au couvent de cette ville; et ce prêtre monta de temps en temps au Haut Barr par un chemin caché pour y dire la messe. "

Il s'agit du Père Didacus SCHOTTMULLER, inscrit en 1604 dans le registre de la Confrérie de Saint Michel à Saint Jean des Choux. Il était donc pendant 32 ans à Saverne. Le peu de sûreté des chemins pendant le siège de Saverne en 1636 et la maladie empêchaient le Révérend Père de porter aux soldats qui étaient en garnison au château les consolations de la religion. On grava alors sur un rocher qui borde le sentier qu'il prenait ordinairement pour se rendre à la forteresse, l'inscription suivante :

" Pourquoi, O Didacus, refuses-tu de porter le Saint Viatique à ton frère malade qui t'attendait dans le Château du Haut-Barr ? S'il est fatiguant et pénible de gravir le sentier escarpé de la montagne, songe que le chemin qui mène au Royaume des Cieux est au moins tout aussi pénible."

Cette inscription fut rencontrée encore en 1670 par François Feigenthal, directeur des Bâtiments de l'Evêché lors de la Restauration de la conduite d'eau de la source du Haut Barr.

On peut lire aussi dans ce livre : " De la grosse Tour du château de Saverne à la pierre consacrée au Père Didacus il y a juste une lieue."

Précisément, il y a juste une lieue de la zone de l'église de Notre Dame de la Nativité de Saverne ou de l'ancien Château de Saverne à ce Rocher dans les bois de Haegen et qui se trouve juste à côté de la source de Haegen.

Une lieue avant 1674 = 3248 mètres / https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieue

" Le Capucin ne put que répéter la déclaration que lui avait faite le moribond; il ajouta que la voûte ou le souterrain en question se trouvait près du rocher qu'on appelle le Lit ou le Sépulcre du Père Didacus et que ce rocher devait être connu par tout le monde "

"....En suivant ce souterrain, on passe devant un rocher, où le Révérend Père Didacus, ci-devant récollet à Saverne et chapelain du Château du Haut-Barr, a gravé lui-même son nom avec un millésime et qu'on appelle actuellement le tombeau du R. P. Didacus. A partir de là le souterrain se prolonge vers le village de Haegen et monte au Château de Géroldseck (1), dans la cour inférieure duquel il a une issue..."

(1) Le texte porte Wangenbourg; il est vrai que les nobles de Wangen étaient alors Co-propriétaires de Géroldseck ; ils en avaient adopté le nom qu'ils avaient ajouté à leur nom patronymique.

Mr Fagioli à la place du Père Didacus, 379 ans après sa mort. Des enfants du village connaissent très bien ce rocher, ainsi que les adultes...Mais il ne portait pas de nom spécifique...Aujourd'hui il a retrouvé son NOM...Le ROCHER DE DIDACUS..

" Nous sommes tombés par hasard sur ce Rocher... C'est en suivant le souterrain qui vient de Haegen (lors de nos relevées GPS tous les dix à vingt mètres) en quittant la route de Haegen à Saverne. Tout à coup nous nous sommes retrouvées face à ce rocher. Celui-ci nous empêcha de continuer notre avancée car il se trouvait juste en plein milieu du souterrain qui arrive de Haegen. La surprise c'est que de l'autre côté celui-ci n'avait plus la même direction et bifurquait par la gauche en prenant la direction du rocher du Haut-Barr (Du Rocher du Markfels).

Il semble que ce gros rocher pourrait cacher une entrée ou indiquer un croisement de souterrains comme semble l'indiquer les tracés repérés grâce aux appareils...

Aujourd'hui nous avons confirmés la présence de nombreux souterrains (un grand réseau de souterrains) depuis le Haut-Barr. Nous avons retranscrit ces souterrains sur Google Maps Marker et on peut voir que ceux-ci ne sont pas toujours rectilignes. Tous nos rapports ont été transmis à la DRAC de Strasbourg ainsi qu'aux communes concernées.

Il reste encore quelques tracés à suivre dont le souterrain vers Thal Marmoutier / Marmoutier et celui d'Otterswiller vers Friedolsheim. (Les relevés GPS sont pris tous les dix à vingt mètres.) "

Les recherches dans les églises :

La crypte de l'église Saint-Michel d'Otterswiller et le souterrain du Haut-Barr. (CAMEXPLO/ Laurent GLADY/ Albert FAGIOLI/ Vincent SCHMITD)

Intervention dans le village d'Otterswiller suite à la demande de CAMEXPLO / Laurent GLADY / Albert FAGIOLI pour une localisation d'anciennes galeries et salles souterraines. Autorisation de la part de Mr le maire d'Otterswiller, Mr CREMMEL, reçue le 10 juin, date de l'intervention le 11 juin.

Matériel utilisé : Le Dowser, manipulé par Mr Fagioli.

En présence de Messieurs :

Vincent SCHMITD / Un particulier.

Le secrétaire de Mairie de Otterswiller.

Une rencontre a eu lieu en fin d'après-midi avec Mr le maire, Joseph CREMMEL.

Détail de l'intervention : La spécialité de la société CAMEXPLO est l'inspection technique d'anciennes galeries à l'aide de caméras spécifiques ou de robots d'explorations. Depuis peu il accompagne Mr Fagioli dans ses recherches non destructives pour localiser des anciens souterrains et salles souterraines. C'est ainsi que ses recherches sur le ban de Saverne, de Haegen, Marmoutier, d'Otterswiller l'on amené à identifier ce qui pourrait être un vaste réseau potentiellement très ancien. L'origine du départ se situerait au niveau du château du Haut-Barr, près de Saverne en Alsace.

En vert, une zone possible pour une intervention après autorisation du propriétaire. En rouge, la crypte rectangulaire et les deux passages de souterrains.

Un rapport a été envoyé à la DRAC de Strasbourg, les Bâtiment de France à Strasbourg et à la Mairie d'Otterswiller.

Pour une validation scientifique, on pourra passer un radar de sol sur ces zones bien précises suivie par un micro-forage et inspection avec caméra fibre optique.

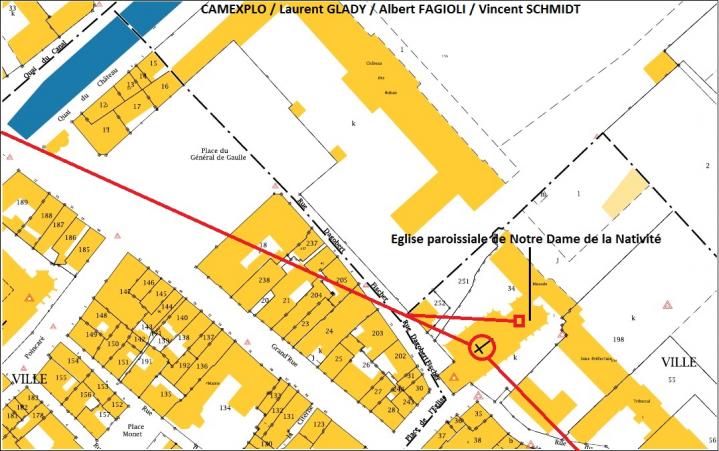

La crypte de l'église de Notre Dame de la Nativité à Saverne et le souterrain du Haut-Barr. ( Albert FAGIOLI )

Voici le travail à distance qui a été fait par Mr Fagioli. Ces souterrains et cette salle souterraine n'ont pas été confirmés sur le terrain car aucune autorisation n’a été accordée à Messieurs Glady et Fagioli. On peut voir qu'il devrait y avoir une crypte dans la nef de l'église et deux départs de souterrains depuis celle-ci.

- Un vers le Sud Est, pas trés long. (Certainement celui dont on parle dans les archives qui va à la Porte de Strasbourg de l'époque.)

- Un vers le Nord-Ouest, pas très long également. Et à un moment il se replie sur lui-même pour prendre la direction du village de Haegen et monter au Haut-Barr.

Pour le moment on ne peut pas dire les dimensions de cette crypte, si elle est circulaire ou rectangulaire, tant que l’on n’a pas procédé à une localisation sur place avec le Dowser.

Seul info que Mr Fagioli peut donner : C'est que le départ de souterrain qui part vers le Haut Barr démarre à une grande profondeur car il passe en dessous de la rivière. A l'endroit où il démarre il se trouve à plus de trente mètres de profondeur. (On peut déjà voir le grand dénivelé entre les bâtiments de l'église et la grande place devant le château des Rohan, qui se trouve en pleins travaux en ce moment.

" Dommage que l'on n'ait pas eu d'autorisation pour suivre le souterrain du Haut-Barr dans Saverne, car on aurait pu découvrir où se situe cette fameuse Tour Carré dans Saverne... Certainement près de l'église et de l'ancien château de Saverne de l'époque. Comme je viens de découvrir, 379 ans après, le fameux Rocher dit de Didacus.

Un rapport a été envoyé à la DRAC de Strasbourg, les Bâtiment de France à Strasbourg. (Aucun rapport pour la Mairie de Saverne).

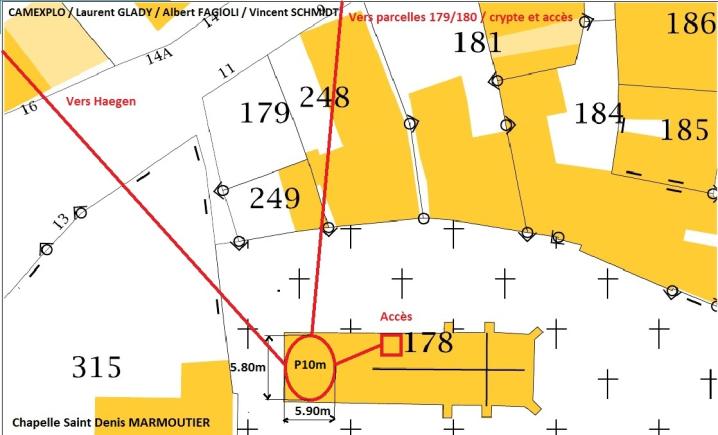

La crypte de la chapelle Saint-Denis de Marmoutier et le souterrain du Haut-Barr. (CAMEXPLO / Laurent GLADY / Albert FAGIOLI / Vincent SCHMITD)

Intervention dans le village de Marmoutier suite à la demande de CAMEXPLO / Laurent GLADY / Albert FAGIOLI pour une localisation d'anciennes galeries et salles souterraines. Autorisation de la part de Mr le Maire de Marmoutier, Mr WEIL Jean Claude, reçue le 8 juillet, date de l'intervention le 9 juillet.

Matériel utilisé : Le Dowser, manipulé par Mr Fagioli.

En présence de Messieurs :

Mr Vincent SCHMIDT : Un particulier.

Mr Jean-Claude WEIL : Maire de Marmoutier.

Mr Pierre MORGENTHALER, Mr Jean-Louis MULLER, Mr Aimé DANGELSER de la commune de Marmoutier.

Ainsi que le curé du village Mr Florent FRITZ.

Une réunion a eu lieu en fin d'après-midi avec un petit verre de l'amitié.

Détail de l'intervention : La spécialité de la société CAMEXPLO est l'inspection technique d'anciennes galeries à l'aide de caméras spécifiques ou de robots d'explorations. Depuis peu il accompagne Mr Fagioli dans ses recherches non destructives pour localiser des anciens souterrains et salles souterraines. C'est ainsi que ses recherches sur le ban de Saverne, de Haegen, Marmoutier, d'Otterswiller l'on amené à identifier ce qui pourrait être un vaste réseau potentiellement très ancien. L'origine du départ se situerait au niveau du château du Haut-Barr, près de Saverne en Alsace.

- Une crypte circulaire d'environ 5.80m avec un petit tronçon de souterrain et un possible accès depuis la chapelle. Le souterrain de gauche provient du Haut-Barr en passant par Haegen et Thal Marmoutier. Le souterrain qui part vers le Nord arrive sur la gauche de l'église Abbatiale de Marmoutier, dans une petite cave, avec également une petite crypte. (Aucun lien avec la crypte qui se trouve dans l'église Abbatiale de Marmoutier)

Un rapport a été envoyé à la DRAC de Strasbourg, les Bâtiment de France à Strasbourg et à la Mairie Marmoutier.

Pour une validation scientifique, on pourra passer un radar de sol sur ces zones bien précises suivie par un micro-forage et inspection avec caméra fibre optique.

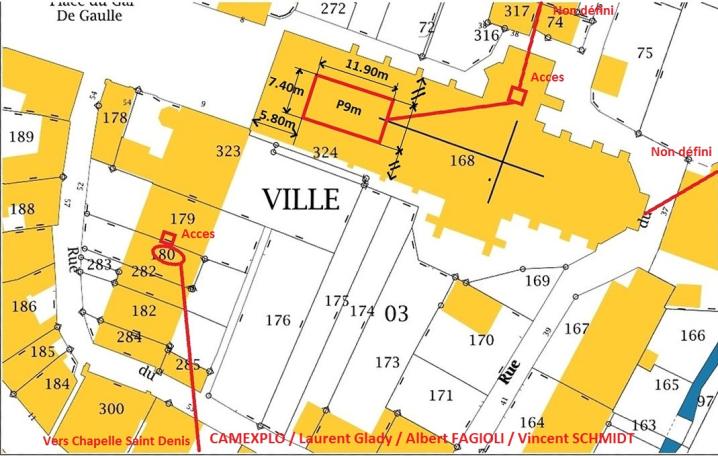

La crypte de l'église de l'Abbatiale de Marmoutier. (CAMEXPLO / Laurent GLADY / Albert FAGIOLI / Vincent SCHMIDT)

Intervention dans le village de Marmoutier suite à la demande de CAMEXPLO / Laurent GLADY / Albert FAGIOLI pour une localisation d'anciennes galeries et salles souterraines. Autorisation de la part de Mr le Maire de Marmoutier, Mr WEIL Jean Claude, reçue le 8 juillet, date de l'intervention le 9 juillet.

Matériel utilisé : Le Dowser, manipulé par Mr Fagioli.

En présence de Messieurs :

Mr Vincent SCHMIDT : Un particulier.

Mr Jean-Claude WEIL : Maire de Marmoutier.

Mr Pierre MORGENTHALER, Mr Jean-Louis MULLER, Mr Aimé DANGELSER de la commune de Marmoutier.

Ainsi que le curé du village Mr Florent FRITZ.

Une réunion a eu lieu en fin d'après-midi avec un petit verre de l'amitié.

Détail de l'intervention : La spécialité de la société CAMEXPLO est l'inspection technique d'anciennes galeries à l'aide de caméras spécifiques ou de robots d'explorations. Depuis peu il accompagne Mr Fagioli dans ses recherches non destructives pour localiser des anciens souterrains et salles souterraines. C'est ainsi que ses recherches sur le ban de Saverne, de Haegen, Marmoutier, d'Otterswiller l'on amené à identifier ce qui pourrait être un vaste réseau potentiellement très ancien. L'origine du départ se situerait au niveau du château du Haut-Barr, près de Saverne en Alsace.

Une grande crypte rectangulaire d'environ 11.90m par 7.40m avec un petit tronçon de souterrain et un possible accès dans le transept Nord. Cette crypte n'a aucune liaison avec le souterrain qui provient du Haut-Barr. Seule la chapelle Saint Denis de Marmoutier fait partie du réseau souterrain du Haut-Barr. Cette grande crypte devait être la salle de réunion des Moines de l'Abbatiale de Marmoutier. Elle rappelle la salle souterraine que Mr Fagioli avait localisé dans l'Abbaye d'Alet-les-Bains dans l'Aude en 2003: Voir sur son blog :

http://albert-fagioli.blogg.org/alet-les-bains-c26554366

Un rapport a été envoyé à la DRAC de Strasbourg, les Bâtiment de France à Strasbourg et à la Mairie de Marmoutier.

Pour une validation scientifique, on pourra passer un radar de sol sur ces zones bien précises suivie par un micro-forage et inspection avec caméra fibre optique.

Une série de forages est prévue d'ici la fin de l'année, avec aussi un forage prévu dans une propriété identifiée de Haegen, avec autorisation, se situant juste au-dessus d'un des souterrains...

La Chapelle du Haut Barr à l'époque ROMANE.(Nicolas Mengus)

Apparemment cela pourrait bien confirmer encore une fois la légende du Haut Barr qui disait que la crypte se trouvait sous la chapelle du Haut Barr. Et on peut voir sur ce dessin (authentique ou pas) l'emplacement de la chapelle primitive du Haut Barr. Apparemment elle semble bien se trouver sur le Rocher du Markfels, juste après le Pont du Diable...

Sources : http://archeographe.net/Deux-enceintes-romaines

http://archeographe.net/Le-Musee-Archeologique-de-Saverne

http://albert-fagioli.blogg.org/le-chateau-du-haut-barr-c26861522

Fagioli Albert : Vous souhaitez nous soutenir, merci de m’écrire à l’adresse ci-dessous :

par Mail : indiana.57@aliceadsl.fr

Je suis l’auteur d’un essai historique « Le testament du Duc d’Enghien ou le secret du fabuleux trésor de Marthille » aux Editions COPRUR à Strasbourg, avril 2008. Et vous pouvez voir sur mon blog l’une de mes dernières découvertes concernant l’île au trésor du capitaine William Kidd en Thaïlande. Cela sera certainement le sujet de mon second livre. Et une expédition devrait être prévue sur KO WANG NOK….

Pour infos :

Mon Blog : http://

Mon Twitter : https://

Mon Facebook : https//www.facebook.com/

Mon futur site professionnel en construction : http//www.albert-fagioli.fr/

YH : je te souhaite bonne réussite dans tes recherches l'ami, et d'obtenir toute l'aide nécessaire à tes projets...

Yves Herbo relai, Sciences, Faits, Histoires, 16-09-2015

Les tsunamis nord-européens

Les tsunamis nord-européens

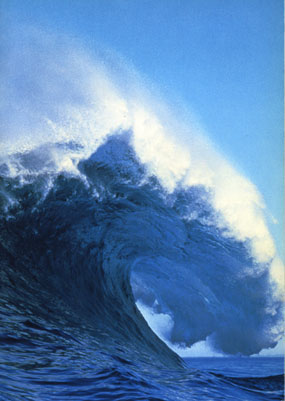

On parle plus souvent des risques d'élévations marines du côté de la Méditerrannée ou de l'Atlantique que du côté de la Mer du Nord ou de la Manche, pourtant, plusieurs traces géologiques et même des témoignages humains nous prouvent que ces régions ne sont pas si épargnées que ça. Il est vrai pas avec la même fréquence et la même échelle d’intensité sismique que les zones à risque classiques comme le Japon, le Chili ou la Californie.

La connaissance du passé ne nous vient pas que de sources historiques mais aussi de données géologiques. Ces données indiquent que la configuration de la Mer du Nord que nous connaissons aujourd’hui date d’une époque relativement récente, « seulement » 8.000 ans. Une couche de sable bien précise, certes de quelques cm à dm d’épaisseur seulement, a été trouvée dans les sédiments le long de toute la côte est de l’Ecosse jusqu’au Nord de l’Angleterre. La recherche démontre que cette couche s’est déposée suite à un tsunami causé par un glissement sous-marin. Ce glissement massif est survenu il y a 7900 ans, le long de la pente continentale de la Mer de Norvège, située à mi-chemin de la Norvège, un lieu connu sous le nom de zone de glissement de Storegga. Le niveau de la mer s’est alors élevé de 14 mètres.

La vitesse du glissement et le volume de matériel déplacé étaient si grands qu’ils provoquèrent un tsunami géant. Les effets ne se sont pas seulement faits sentir en Ecosse, mais aussi le long des côtes d’Islande, de Norvège, des Iles Féroé et Shetland. On a pu démontrer que le tsunami a atteint les 25 mètres de haut dans les Shetlands. Cette énorme lame de fond est maintenant connue sous le nom du Tsunami Storegga. Ses conséquences sur le littoral belge ne sont pas encore connues. Et la pente continentale de la Mer du Nord n’est pas encore stable... :

L'ÉPOPÉE DE GILGAMESH

L'ÉPOPÉE DE GILGAMESH - 2012 - up 09-2015

L'ÉPOPÉE DE GILGAMESH TEXTE ÉTABLI D'APRÈS LES FRAGMENTS BABYLONIENS, ASSYRIENS, HITTITES ET HOURITES

Au début du Ve millénaire, en basse Mésopotamie, la mer s'est retirée, libérant des terres nouvelles.

Venus l'on ne sait d'où arrivent les Sumériens qui, dans la vallée des deux fleuves, aux rives du Tigre et de l'Euphrate, se sédentarisent. Ils sont pasteurs, agriculteurs, et, comme leurs contemporains égyptiens, maîtrisent cette technique sans laquelle nulle vie ne serait possible: l'irrigation.

Mille ans plus tard, ils ont bâti des temples et des palais. Kish, Our, Ourouk, leurs cités-états, dessinent sur l'horizon doré l'ombre rose de leurs colossaux murs de brique. Et, pour organiser l'économie d'abord, codifier la religion, enregistrer les lois et fixer une tradition orale déjà foisonnante de mythes, de récits épiques, de poèmes, ils ont inventé l'écriture idéographique. Le plus ancien écrit du monde a d'ailleurs été retrouvé dans les ruines d'Ourouk. Il date de la seconde moitié du IVe millénaire.

Les premiers mythes d'Ourouk se perdent déjà dans la nuit des temps. Ils racontent la naissance des dieux et des hommes, la vie, la mort, le bien, le mal et le déluge dont la Bible reprendra le thème deux mille ans plus tard.

C'est à partir du déluge que les Sumériens font commencer leur histoire et datent leurs dynasties.

La première fut celle de Kish. La deuxième celle d'Ourouk. Le cinquième roi de cette deuxième dynastie, disent les tablettes, fut Gilgamesh qui bâtit les murailles d'Ourouk et régna cent vingt six années. Gilgamesh allait devenir le premier héros-fondateur et inspirer la première épopée qui nous soit parvenue, la plus ancienne.

Ce géant solaire dont les bas-reliefs des temples illustrent les exploits a véritablement existé, gouverné Ourouk vers 2800 ou 2600 avant J.-C. et accompli de hauts faits. Mais, très vite, on en a fait un être surnaturel, fils de déesse, plus divin qu'humain en son corps : « Pour deux tiers il est dieu, pour un tiers il est homme » dit l'Épopée, et plus homme que dieu en son âme, car il connut l'incertitude, le doute, l'amour, la révolte, le désespoir, la sagesse, la mort.

Vers la moitié du troisième millénaire, Sumer voit changer le cours de son histoire. Venu de l'ouest, un peuple d'origine sémite, celui d'Akkad, s'est

à son tour fixé en moyenne Mésopotamie. Entre Akkadiens et Sumériens les échanges vont se multipliant. Aux seconds, les premiers empruntent

l'écriture cunéiforme et l'adaptent à la phonétique de leur langue. Dès lors, et pour plus de deux mille ans encore, la Mésopotamie utilisera deux langues.

Sumer domine économiquement, politiquement et culturellement, tandis que l'apport akkadien reste dans son ombre. Puis, Sumer connaît un premier

Déclin ; surgit alors un chef akkadien, Sargon, qui va fonder la première dynastie akkadienne, imposer la suprématie d'Akkad sur Sumer et unifier le pays. C'est probablement sous son règne que l'Épopée de Gilgamesh commence à prendre forme. Puis, de nouveau, Sumer l'emporte sur Akkad.

Puis, de nouveau, Sumer l'emporte sur Akkad. C'est l'époque, vers 21OO avant J.-C., où la fusion de ces deux cultures, de ces deux pensées dont aucune n'a perdu sa spécificité, donne une prodigieuse floraison littéraire. Poèmes d'amour, poèmes érotiques, récits historiques, textes religieux, prières, hymnes, lamentations, réflexions philosophiques et métaphysiques sur la justice divine et l'existence du mal, la vie et la mort, fables, allégories, déjà tout existe et tout s'écrit, en sumérien ou en akkadien.

Au début du deuxième millénaire, surgissent, toujours de l'ouest, de nouveaux conquérants: les Amoréens. C'est Babylone qui recueillera l'héritage de Sumer et d'Akkad, et le fera revivre. Règne glorieux dont le rayonnement politique et spirituel s'étendra, notamment au temps d' Hammourabi (1792-1750 avant J.-C.) sur tout le bassin méditerranéen.

Si l'on crée moins qu'aux temps anciens, on enregistre, on fixe, on transcrit sur les tablettes d'argile tout le patrimoine culturel de la Mésopotamie, comme si cette civilisation, se sachant mortelle, voulait à tout prix laisser un héritage. Les tablettes circulent et sont traduites. Le babylonien devient le véhicule de la pensée à travers tout le Proche-Orient, et c'est dans cette langue que les pharaons de Tell-Al-Amarna correspondront avec les Hittites, les Mitaniens, les princes de Syrie et de Palestine.

Entre temps, l'Assyrie du nord est devenue une puissance comparable à Babylone qu'elle finira par dominer. Mais cela ne change rien au phénomène culturel et, peut-être même, l'enrichit. Le roi assyrien Teglath-Phalassar Ier (1115-1077 avant J.-C.) à Assour, puis Assourbanipal (668-626 avant J.-G.) à Ninive feront copier, pour leurs bibliothèques, des milliers de tablettes, et ces copies se poursuivront même après la chute de Babylone et de l'Assyrie, environ 500 ans avant notre ère.

C'est ainsi que, au cours des millénaires, l'Épopée de Gilgamesh est devenue un des textes les plus diffusés de la littérature ancienne, traduit en Hittite, en Hourite, connu au pays d'Assour, en Anatolie, en Palestine où l'on a trouvé récemment, à Meggido, une version du XIVe siècle avant J.-C. Puis sont venus d'autres conquérants : grecs, romains, arabes. La brique des murailles mésopotamiennes s'est délitée. Le sable a enseveli sa mémoire. De cette prodigieuse étape de l' histoire des hommes, on n'a retenu que l'une des branches : la Bible, en oubliant le tronc.

Passent les siècles. Au début du XIXe s'ouvre l'ère des grandes découvertes archéologiques. Des pionniers, des amateurs, des consuls occidentaux expédiés au Proche-Orient, entreprennent des fouilles sur les lieux des villes anciennes de la Mésopotamie du nord. En l843, Émile Botta, consul de France, découvre, à Ninive, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie. A Ninive, à Khorsabad, Victor Place et Fresnel prennent son relais. En 1857, des anglais, Hincks, Oppart Et Rawlison déchiffrent l'assyrien. Un peu plus tard, Rassam et Rawlison découvrent la deuxième partie de la bibliothèque d'Assourbanipal et expédient les précieuses tablettes au British Museum. Mais, dans les signes dont elles sont gravées, ils ne voient qu'un ornement. A partir de là, commence une étonnante aventure.

Un jeune homme de vingt et un ans, George Smith, de son état graveur en billets de banque, est devenu, par passion pour l'orientalisme, l'un des visiteurs les plus assidus du British Museum. En 1863, le conservateur du département qu'il visite a l'idée de l'engager pour l'aider à mettre en ordre et à restaurer les tablettes de Ninive. En comparant les couleurs et les formes, Smith, génialement, regroupe les tablettes, les classe, démontre qu'il s'agit bien d'une écriture, et la décrypte. Sur la première qu'il a ainsi déchiffrée il trouve.. le récit du déluge. En 1872, il fait une communication à la Society of Biblical Archeology et un quotidien anglais, le Daily Telegraph, offre un crédit de mille guinées pour que l'on continue les recherches sur place.

Smith part. Et comme si quelque dieu du destin avait décidé qu'il était enfin temps pour la culture mésopotamienne de sortir de l'oubli, une semaine après le début des fouilles, il trouve une deuxième tablette qui a un rapport évident avec le premier texte déchiffré. Il est désormais en possession de deux fragments de l'Épopée de Gilgamesh, et sait qu'il en existe beaucoup d'autres puisque le texte dont il dispose mentionne douze tablettes, vraisemblablement gravées vers l'an 2000 avant J.-C. Voilà les archéologues devant un puzzle géant. Ils mettront un siècle à le reconstituer, tantôt trouvant des fragments au cours de fouilles en Irak, mais aussi en Anatolie, en Syrie, en Palestine, tantôt les découvrant chez des antiquaires de Bagdad auxquels ils les rachètent. Les dernières trouvailles ont été faites en 1974 par une expédition allemande, et si l'Épopée de Gilgamesh comporte encore quelques lacunes, on peut cependant considérer qu'elle est pratiquement complète.

Gilgamesh, le héros taillé dans le granit le plus dur, Enkidou, son ami, son frère, modelé dans l'argile la plus tendre, revivent en un texte écrit voici plus de quatre mille ans, mais dont la tradition orale est plus ancienne encore.

Texte admirable et éternel comme les chefs-d'œuvre lentement élaborés par le divin imaginaire.

Voici celui dont le nom en akkadien signifiait « le guerrier qui est en avant » et qui pouvait signifier en sumérien « l'homme qui fera pousser un arbre nouveau » .

Le récit de Gilgamesh

Adapté par Jacques Cassabois -

COMPLÉMENTS PÉDAGOGIQUES

Marie-Hélène Philippe,

agrégée de lettres classiques

![]() gilgamesh-livret.pdf (92.38 Ko)

gilgamesh-livret.pdf (92.38 Ko)

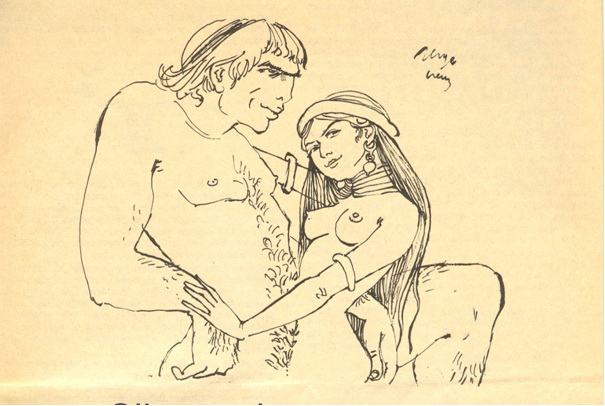

Gilgamesh ou le destin des hommes (1) Traductions-Vulgarisation

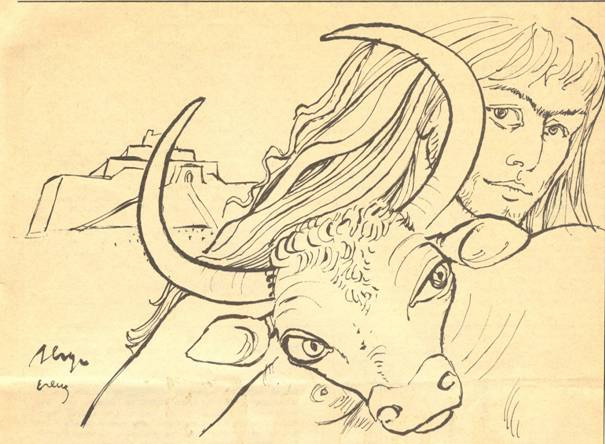

Illustrations de Serge Creuz (c).

Un dossier? Peut-être... Un récit ?

Disons : une histoire. La plus belle et la plus vieille histoire du monde. Trop peu connue, pourtant, des hommes d’aujourd’hui — et c’est un scandale. Car cette épopée de Gilgamesh , nous devrions la recevoir juste après le lait maternel, avec les émerveillements de l’enfance, avant le fatras scolaire. Gilgamesh, c’est la légende du monde, c’est l’inconscient collectif, c’est le souvenir des très anciens âges, quand l’homme-dieu se dressa aux portes de la première cité, pour lancer à l’univers son défi désespéré...

Cette histoire, nous vous l’offrons à partir d’aujourd’hui. Vulgarisée, traduite du cunéiforme par des soins diligents. Fascinante, toujours, comme elle le fut depuis les origines, depuis sa toute première version, voici cinq mille ans!

Imaginez que le petit père Staline, massacreur cultivé, se fût avisé, en 1945, que la fin des temps pouvait être proche — avec cette saleté de bombe découverte par les Américains... Imaginez qu’il eût décidé de sauver, de mettre en lieu sûr tout l’héritage littéraire de l’humanité, donnant cet effet des ordres précis :

— Pendant qu’il en est temps encore, tant qu’ils existent, allez me rechercher les textes de l’âge d’or hellénique. Nous comprenons le grec, nous connaissons cette écriture, ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années. Allez donc, cherchez, compilez, traduisez, classez-moi tout cela dans nos archives.

Imaginez la suite : que des archéologues du futur en l’an 4300, viennent à découvrir — sous les décombres du Kremlin — la bibliothèque de papa Staline, apprenant ainsi l’existence de Périclès, celle de

Il s’appelait Austen Henry Layard, il était parti avec un copain. Leur chemin passait par

C’était fou. C’était inespéré.

Vingt-cinq mille tablettes d’argile. Des caractères cunéiformes, une écriture inconnue, une langue morte. Il fallait déchiffrer tout ça.

Incroyablement, on y parvint.

Henry Rawlinson, agent politique de Sa Majesté Britannique, officiait à Bagdad. Il avait des loisirs. Mieux encore, il avait découvert la clé du code, la «pierre de Rosette » des civilisations mésopotamiennes. Tout était là, bien visible, gravé dans le roc, lexique éternel : près de Kermanshah, il avait découvert le rocher de Behistoun, l’inscription de Darius : en vieux-persan, en élamite, en babylonien enfin — en caractères cunéiformes !

Rawlinson décoda, des nuits entières. Le British Museum encouragea la besogne, lui fournit un assistant, George Smith. Et quelle ne fut pas la sensation, quelques années plus tard — en 1872 — quand ce Smith put annoncer triomphalement, à la tribune de la « Society of Biblical Archaeology » , devant une assistance absolument bouleversée :

— Gentlemen, dans les tablettes assyriennes du British Museum, nous avons retrouvé un compte-rendu du Déluge !

On s’enflamma pour la découverte. C’était incontestable : un récit de la catastrophe biblique, dûment corroborée ! Et, en prime, les fragments d’une épopée bizarre, émouvante... Mais les textes étaient très obscurs, très incomplets. Le journal « Daily Telegraph » offrit mille guinées d’or à qui découvrirait les pages manquantes . On retourna à Ninive, on racla les fondations de la bibliothèque — et l’on trouva !

Désormais, tout était clair : Assourbanipal, roi terrible, grand écorcheur, creveur d’yeux et coupeur d’oreilles, avait voulu sauvegarder le passé, au profit des générations futures. Il avait envoyé ses scribes et traducteurs, leur donnant ordre de fouiller les antiques archives de Babylone. Il avait fait collationner des textes aussi vieux que l’écriture. Et tout cela s’étalait à présent : une civilisation inconnue, antérieure de 2400 ans au Grand Roi d’Assyrie lui-même ! Pour reprendre ma comparaison du début : comme si l’on avait découvert Eschyle et Sophocle dans la bibliothèque de Staline !

La suite allait de soi : on chercha le berceau de l’antique civilisation sumérienne, on exhuma les cités pré et post-diluviennes. Et ce furent les fouilles d’Our, d’Ourouk, Lagash, Kish, Shourroupak, Eridou, Agadé, Suse, Babylone ! Et ce furent d’autres découvertes, des fragments du même récit, infiniment plus anciens, mais à peu près identiques — les originaux en somme ! — rédigés bien souvent en « sumérien d’église »... car bon nombre de scribes avaient utilisé une langue déjà morte, déjà savante (comme notre latin actuel), survivant à la décadence politique de tout un peuple...

Les premières versions originales furent trouvées à Nippour, en 1888. Elles dataient d’environ vingt-neuf siècles avant Jésus-Christ. Elles avaient donc, à peu de chose près, cinq mille ans d’âge.

On étendit les recherches. Et bientôt, l’on comprit que l’épopée de Gilgamesh, que cette saga perdue et retrouvée, avait été — bien avant

On en retrouva des traductions partielles, en hittite (langue indo-européenne) et en hourrite. On en découvrit des fragments à Sultantepe, dans l’actuel Kurdistan turc. Puis des épisodes cananéens, à Megiddo, antique cité de Palestine : les auteurs de

On retrouva l’épopée dans les tablettes d’Ugarit, sur la côte syrienne. A tout le moins des adaptations, des influences directes, bien discernables dans les récits — rédigés vers 1800 avant notre ère — d’une civilisation distincte. Il y eut d’autres indices de « retombées culturelles » : il semble que l’épopée de Gilgamesh ait influencé les conteurs de la tradition crétoise, égéenne, puis mycénienne, avant de reparaître, comme un filigrane d’or et de vérité, dans la toile des poèmes homériques...

Et je vous fiche mon billet que, lorsqu’on aura déchiffré les textes de la magnifique bibliothèque royale d’Ebla — fraîchement retrouvée en Syrie — on y verra surgir quelque traduction de Gilgamesh !

Mais qui donc étaient ces Sumériens de légende? Et quel était ce Gilgamesh, dont je vous bassine depuis tantôt trois pages ?

Distinguons.

Sumer, c’est la plus antique civilisation de Mésopotamie — et l’une des plus anciennes du monde, certainement. C’est cette culture qui s’épanouit voici cinquante-trois siècles, bien avant le Déluge — ou les déluges, car il y en eut plusieurs ! — et qui se poursuivit bien après, survivant à son peuple, un peu comme notre latinité survécut au monde romain.

Sumer, ce fut le delta du Tigre et de l’Euphrate, aujourd’hui perdu dans les sables — car le golfe Persique a reculé vers le sud, mangé par les alluvions des fleuves. Ce furent cinq, puis dix cités fameuses, cernées de murs puissants, ornées de ziggourats formidables, ces magnifiques pyramides à gradins, observatoires autant que temples, préfigurations de

Sumer, ce fut un peuple mystérieux, « venu du nord ou de l’est ». Du Caucase ? Des hauts plateaux iraniens ? Du lointain Sinkiang ? Des steppes de Mongolie ? De la vallée de l’Indus ? Allez donc savoir... Peut-être venaient-ils d’un paradis perdu, tout simplement, situé « à l’Est d’Eden », guidés par les fils et petit-fils d’un Adam déchu, recru de fatigue, de regrets et d’amertume …

Ils arrivèrent, en tout cas, quatre mille ans avant notre ère, et s’installèrent dans le delta, y fondant leurs premières cités. Oh ! Ils n’inventèrent pas toutes choses : avant eux, il y avait déjà une culture, des poteries remarquables, des huttes, des bourgades. Qui peut dire l’origine et les premières fondations d’Obeid, de Harappa, de Mohenjo-Daro, de Jéricho? D’ailleurs, en Egypte aussi, une civilisation pré-dynastique florissait depuis la nuit des temps... (5000 avant J-C.?).

Toujours en est-il que ces Sumériens organisèrent quelque chose de structuré. Des villes. De petits Etats. Des réseaux d’irrigation. Des greniers. Des temples. Un clergé de mages et d’astronomes, nantis de grands pouvoirs, détenteurs des Augures et du Calendrier des Semailles. Toujours en est-il qu’ils travaillèrent le cuivre et l’or, qu’ils connurent les arts de la paix et les sciences de la guerre, qu’ils eurent des phalanges armées de piques, précédées de chariots à quatre roues, eux-mêmes tirés par quatre onagres semi-domestiqués. C’était mieux qu’un peuple, cela : c’était une nation !

Bien avant le Déluge, ils eurent des rois. Car on a retrouvé leurs listes dynastiques, assez complètes et tout à fait formelles : la royauté, le pouvoir, étaient tombés du ciel ! Affirmation séduisante, énigmatique, dont vous ferez ce que vous voudrez, selon votre tempérament plus ou moins romanesque.

Etait-ce à dire que le pouvoir se réclamait du droit divin? « Moi, Goudea, par la grâce de Ningirsou, roi de Lagash ».,.. Ou bien que le sceptre avait été arraché aux prêtres, aux sorciers-mages, descendu du « ciel ». des ziggourats pour être installé dans le palais des guerriers laïcs ? Le sabre l’aurait ainsi emporté sur le goupillon… lequel n’en conserverait pas moins d’immenses et mystérieux pouvoirs. D’ailleurs, il y avait des prêtres-rois, dans certaines cités...

Faut-il croire, avec les tenants de la colonisation extra-terrestre, que le pouvoir avait été conféré par des « dieux-cosmonautes » venus d’ailleurs ? On connaît le texte fameux de

Les écritures sumériennes ne nous éclairent pas beaucoup quant à ces intéressants métissages. Mais elles nous apprennent quand même que Gilgamesh était un héros, qu’il était « trois quarts dieu, un quart homme » .... et qu’il était costaud.

Un pouvoir tombé du ciel, trois explications. Au fait, elles ne sont pas incompatibles…

Gilgamesh, nous le savons aussi, vécut réellement. Il fut cinquième roi d’Ourouk, sur la liste dynastique post-diluvienne. Il descendait même, en ligne directe, d’un personnage tout à fait remarquable : à savoir du fameux Utnapishtim, citoyen de Shourroupak-la-Submergée, c’est-à-dire du Noé sumérien !

Avec un tel ancêtre terrien, avec d’autres ascendants divins, notre Gilgamesh ne pouvait être un personnage ordinaire. A quoi donc ressemblait-il ? Nous avons des représentations, des portraits, des sceaux royaux, qui nous le montrent en monarque sémite, barbu, chevelu, vêtu d’une robe somptueuse, coiffé de la tiare, paré de bijoux comme une femme, mais fort occupé à étrangler deux lions ! Ces images ne sont pas véridiques : Sumérien de souche ancienne, Gilgamesh n’était nullement Sémite et pas davantage « Indo-Européen ». Il ne ressemblait pas aux Egyptiens hamitiques, ni aux Touraniens, ni aux Mongols... En fait, personne ne sait exactement ce qu’étaient ces Sumériens agaçants, mal identifiables, ces trapus aux épaules charnues, avec leur grosse tête ronde, leur nez court et droit, leurs grands yeux en amande. « De race divine » ? C’est commode…

Dieu par son âme invincible, homme par son corps vulnérable : tel fut sans doute Gilgamesh, géant, roi, héros, paladin d’épopée, qui parcourut le monde en riant, avec son copain Enkidou. Gilgamesh, qui chercha l’amour, trouva l’amitié, chercha l’aventure, trouva la mort, chercha l’éternité, trouva le destin.

Gilgamesh ! Cinq mille ans depuis, des exploits toujours résonnants, des angoisses qui ne nous ont jamais quittées. Un poème épique, une littérature qui enfanta toutes les autres — et combien s’abstiendraient d’écrire, s’ils savaient tout ce qui fut déjà dit, et dans quels termes ! — Un indice d’immortalité, dans la poussière des siècles. La survivance de

Gilgamesh.

Gilgamesh ou le destin des hommes (2)

Illustrations de Serge Creuz (c).

Illustrations de Serge Creuz (c).

1. L’INCONNU DU DÉSERT

Gilgamesh, seigneur de Koulab, grande est ta gloire !

Il fut le sage connaissant toute chose ; il fut le roi parcourant l’univers. Il était savant, il détenait les clés des mystères et des secrets. Il nous retrouva la connaissance des jours anciens, d’avant le Déluge. Il partit pour de longs voyages, revint harassé et recru de travaux.

Cela ne pouvait durer. Les hommes se plaignirent aux dieux, les dieux firent appel au Père Anou :

— Il est né d’une déesse, il et fort comme un taureau sauvage. Il prend les fils et les filles. Est-ce là le Roi, le berger de son peuple ?

Anou entend ces récriminations, médite, échafaude un plan :

— Voyons, il lui faut un égal, un reflet de lui- même, un coeur aussi tempétueux que le sien. Ils seront rivaux et lutteront sans fin ; ça les occupera, pour la plus grande paix d’Ourouk, pour la tranquillité des citoyens. C’est l’affaire d’Arourou.

Arourou, c’est la déesse de la création. Elle conçoit en son esprit l’image du rival. Elle trempe ses mains dans l’eau, modèle de l’argile, qu’elle lance ensuite dans l’espace. C’est ainsi que naquit le noble Enkidou. Il avait les vertus de Ninourta lui-même (1). Il avait la peau rude et couverte de poils épais. Mais il était inconscient de toutes choses, innocent comme les animaux sauvages, dont il partagea tout d’abord l’existence.

Enkidou, donc, broutait les herbes du désert, en compagnie des gazelles. Il jouait avec les fauves,au crépuscule, près des abreuvoirs ;il se réjouissait de l’eau et du vent.

Mais un soir, les troupeaux s’avancèrent vers le domaine des hommes et c’est ainsi, près d’un étang, qu’un trappeur aperçut Enkidou. Il le vit trois soirs de suite, face à face, et chaque fois fut pétrifié de frayeur. Finalement, le trappeur abandonna sa chasse et rentra chez lui, sans grand gibier, au surplus terrifié. Longtemps, il resta songeur et silencieux. Finalement, dans un murmure, il osa se confier à son père :

— J’ai vu un homme dans les collines... Mais peut-être était-ce une bête, ou un dieu ? Il a toute la force du monde, il ressemble aux immortels venus du ciel. Il parcourt le désert avec les troupeaux sauvages, il mange de l’herbe. Maintenant, il s’avance sur nos terres, se repose près de nos puits. J’ai peur, je n’ose l’approcher. Il comble mes fosses, il détruit mes pièges, il libère le gibier qui s’y fait prendre. De quoi vivrons-nous désormais ? Le père parla, dans la sagesse de son âge

— Fils, tu connais Gilgamesh, roi d’Ourouk. Personne ne peut l’affronter, il est de taille à décrocher les étoiles. Va donc dans la cité d’Ourouk, va trouver Gilgamesh, expose-lui la force de cet inconnu. Demande-lui une prostituée du temple d’Ishtar, une enfant du plaisir. Ramène ici cette femme, pour qu’elle maîtrise l’homme sauvage. Lorsqu’il reviendra aux points d’eau, il la trouvera, il la couvrira de son étreinte. Alors les animaux se détourneront de lui, il sera seul et vulnérable.

(1) Ninourta, Ningirsou : dieu guerrier, vent du sud, irrigateur. Il endigua les flots de l’enfer et perfora plusieurs monstres.

Ainsi fit le trappeur, qui se mit en route, trouva Gilgamesh, lui fit ses doléances et présenta sa requête. Le roi d’Ourouk trouva la chose plaisante :

— Ton père a raison. Prends donc une prostituée du temple, emmène-la dans le désert, offre-la à cet inconnu. Elle parviendra sans doute à l’apprivoiser.

Puis, dressant une pierre, il y grava tout le récit. Quand les dieux créèrent Gilgamesh, ils lui donnèrent un corps parfait. Shamash-le-Glorieux lui accorda la beauté, Adad-la-Tempête le

remplit de force. Les grands dieux le voulurent de beauté parfaite, surpassant tous les autres. Ils le firent dieu pour deux tiers, homme pour le reste.

Il construisit les murs d’Ourouk, le puissant rempart, et le temple Eanna pour Anou-du-Firmament et pour Ishtar-l’Amoureuse. Regarde-les aujourd’hui : le grand mur extérieur, dont la corniche étincelle de cuivre ; et le mur intérieur qui n’a point d’égal. Approche et considère le seuil, vois comme il est ancien. Admire la maison d’Ishtar, notre dame de l’Amour et de

Note du récitant : une fois pour toutes, Shamash est le nom sémitique du Dieu-Soleil (aujourd’hui encore : Shamsh chez les Bédouins, Shemesh en hébreu, Shems en arabe...). Mais à l’époque de Gilgamesh, l’astre du jour portait encore son nom sumérien : Outou. Nous conserverons cependant l’appellation, plus tardive, des relations principales.

Anou, c’est le Dieu-Père, primordial et cosmogonique, celui qui plane au-dessus de la mêlée. Adad, c’est évidemment le Thor sumérien, le maître des pluies et des tempêtes. Quant à Ishtar, redoutable et superbe, c’est à la fois la soeur et l’épouse de Shamash : elle préside aux Amours et aux Guerres, ces deux véhicules des conquêtes et des souffrances...

Reste le culte de la brique, qu’on croyait particulier aux peuplades belges. Force est de constater que les Sumériens nous ont devancés, en ce domaine comme en d’autres. Ils appréciaient particulièrement la brique « brûlée », bien plus solide que la brique cuite au soleil, mais beaucoup plus chère aussi, car le combustible était rare. Faut-il en déduire que Gilgamesh aurait fait, parmi nous, un promoteur heureux ?

Mais laissons ces considérations et retournons au corps du récit.

Gilgamesh avait été la fierté, le champion d’Ourouk-aux-puissantes-murailles. Il avait multiplié les randonnées guerrières, dépensant en tous lieux sa jeune force bouillonnante. Mais nulle part, il n’avait trouvé d’adversaire à sa taille : tout homme pliait devant lui. Désenchanté, il revint donc en sa ville, qui bientôt retentit de plaintes et de lamentations :

— Il est intenable ! Son désoeuvrement est une calamité pour tous les citoyens. De jour, de nuit, son arrogance n’a pas de limites. Il sonne le tocsin pour s’amuser. Aucun père ne garde ses fils, car Gilgamesh les rassemble pour ses folles expéditions. Et pourtant, le Roi devrait être un berger pour son peuple ! Aucun amant ne trouve de fille vierge ; le noble ne peut conserver sa femme, le guerrier se voit arracher ses filles, car Gilgamesh les veut toutes, dans sa lubricité. Et pourtant, voilà le berger de la cité, qui devrait être sage, bienveillant, résolu.

(Nous présentons nos regrets à Gisèle Halimi, car toute cette histoire est absolument scandaleuse. Mais les Sumériens étaient d’affreux machos, vigoureusement phallocrates, qui n’avaient jamais entendu parler du M.L.F. Au reste, vous feriez mieux de ne pas lire la suite et de brûler ce journal.)

Le trappeur se confondit en gratitude, trouva la spécialiste et l’emmena comme convenu. En trois jours de voyage, ils parvinrent aux points d’eau.

Là, le trappeur et la femme s’assirent en silence, face à face, attendant le gibier. Trois jours passèrent encore : on ne voyait que de petits animaux, apeurés et furtifs. Mais enfin parurent les grands troupeaux sauvages et Enkidou parmi eux. Et elle l’aperçut, massif et velu, descendant au loin des collines. Alors le trappeur lui adressa la parole :

— Le voici. Maintenant, femme, n’aie aucune honte, découvre ta poitrine. Fais bon accueil à ton désir, provoque-le au besoin. Montre-toi nue, offre-lui ton corps. Laisse-le t’approcher, couche-toi près de lui, apprends à cet homme sauvage ta science de femme, enchaîne-le par les sortilèges. Car alors les bêtes du désert, dont il partageait l’existence, s’éloigneront de lui.

Elle n’eut aucune honte, elle le provoqua, elle accueillit calmement son désir. Il fut d’abord surpris, comme fasciné, un peu méfiant. Puis la curiosité l’emporta… Elle lui apprit alors les ressources de son art. Ils eurent beaucoup de choses à se dire, pendant six jours et sept nuits, car Enkidou avait oublié l’eau, le vent et les errances dans les collines. Mais quand il fut satisfait, il voulut repartir et rejoindre les animaux. Et tout aussitôt qu’une gazelle l’aperçut, elle s’enfuit en bondissant. Etonné, il chercha de grands fauves : eux aussi s’éloignèrent en grondant. Enkidou eût aimé les poursuivre, les rattraper, mais il lui semblait avoir perdu une

partie de sa force. Ses membres étaient comme liés, ses genoux fléchissaient sous la course.(2). Enkidou se retrouva seul et faible, avec des pensées d’homme dans l’esprit, des émotions d’homme dans le cœur. Pensif et triste, il revint vers la femme qui l’avait attendu. Et alors elle lui parla :

— Te voilà plein d’une sagesse nouvelle. Te voilà pareil aux dieux. Pourquoi veux-tu courir en sauvage avec les animaux du désert ? Viens avec moi. Je te mènerai dans Ourouk-aux-fortes-murailles, je te montrerai le temple d’Ishtar et d’Anou, l’Eanna de l’amour et du ciel. C’est là que vit Gilgamesh, le très fort, celui qui règne sur les hommes comme un taureau indompté.

Enkidou mit du temps à comprendre, mais finalement fut séduit. Il venait de découvrir la solitude humaine, il cherchait un compagnon à qui ouvrir son cœur.

— Je viens avec toi, femme. Je veux voir cette ville, ces murailles, ce temple et cet homme, moi qui suis né dans les collines, moi qui suis le plus fort de tous.

Ils marchèrent donc et, chemin faisant, elle l’étourdissait de ses paroles :

— Tu verras sa face. Je connais bien Gilgamesh de la grande Ourouk. Tu verras, Enkidou, les gens sont vêtus de robes somptueuses, chaque jour est une fête, les garçons sont beaux et les filles sont superbes. Et comme ils sentent bon ! Tu aimes la vie, Enkidou, tu aimeras la cité.

Tu verras Gilgamesh, l’homme heureux, dans sa radieuse virilité. Il est parfait de force et de beauté, il ne se repose jamais. Il est plus fort que toi, aussi laisse tomber tes vantardises. Shamash-le-Glorieux l’a comblé de faveurs, et Anou-du-Firmament, et Enlil aussi. Le sage Ea lui a donné l’entendement de toutes choses. Je te le dis : dans ses rêves, Gilgamesh sait déjà tout de toi et de ta venue.

De fait, au temple dOurouk, Gilgamesh était allé trouver sa mère, la grande déesse Ninsoun :

— Mère splendide, laisse-moi te conter mon rêve de cette nuit. Je marchais, sous la voûte cloutée d’étoiles. J’étais plein de joie, entouré des jeunes héros, et soudain un météore nous tomba du ciel. Je voulus le soulever, mais il était trop lourd. Et les nobles d’Ourouk voulaient lui baiser les pieds. Et je l’aimais comme on aime une femme. Et il était comme une hache, que je porterais à mon flanc. Et tu me le donnas pour frère. Quel est donc ce rêve étrange, ô Ninsoun ?

(2) Pas étonnant, après de pareils excès…

Ninsoun, sage et clairvoyante, lui répondit aussitôt :

— Cette étoile du ciel, cette hache brillante, c’est ton compagnon qui te secondera dans les périls. Sa force est immense, Il a vécu parmi les bêtes sauvages, dans les herbages des collines désertes. Il te sera comme un frère. Voilà l’explication de ton rêve. Et Gilgamesh se retira tout songeur.

Cependant, la prostituée du temple guidait toujours Enkidou. Elle avait partagé ses vêtements, lui en donnant la moitié, lui apprenant à se vêtir. Le menant par la main, elle fut une mère pour lui, elle le conduisit chez les bergers de la plaine. Ceux-ci, craintifs et respectueux, s’assemblèrent autour de lui, offrant du pain et du vin. Mais Enkidou ne connaissait que l’herbe et le lait des ânesses sauvages.

Il était là, stupide, ne sachant que faire du pain et du vin. Et la femme parla encore :

— Enkidou, mange ce pain, bois ce vin, ce sont les sources de la vie.

Il mangea et but du vin tort, sept gobelets bien remplis. Il devint joyeux, son coeur enfla et son visage s’empourpra. Il lissa les poils de son corps et s’oignit d’huiles parfumées : Enkidou devenait un homme. On lui choisit des vêtements appropriés, il apparut superbe. Puis il découvrit l’usage des armes et chassa les lions, afin que les bergers puissent trouver le repos au long des nuits. Il tua des loups et des lions, il fut l’invincible gardien du campement, et les bergers se confièrent en sa force. Et, toujours, la femme était son initiatrice (3)...

Il vivait heureux parmi les bergers, oublieux d’Ourouk et de ses merveilles. Mais voici qu’un jour, sur la piste lointaine, il aperçut un voyageur isolé.

— Femme, quel est donc celui-là ? Pourquoi est-il venu ? Je veux savoir. Va le chercher.

Elle courut, ramena l’étranger, qui se désaltéra, mangea et puis expliqua sa venue :

— J’arrive d’Ourouk-aux-fortes-murailles. Gilgamesh est entré parmi l’assemblée du peuple. Ils s’étaient réunis pour choisir une épousée, pour l’un de nos jeunes hommes d’une famille considérable. Mais lui se moque et défie tout le monde. Il s’est arrogé des droits fort étranges. Il prétend passer en premier auprès de l’épousée : le roi d’abord, l’époux ensuite.

Il dit que cela fut ordonné par les dieux, depuis que fut tranché le cordon ombilical du monde. Mais à présent les tambours battent dans l’enceinte d’Ourouk, et toute la cité gronde en fureur. Et pourtant, qui pourra affronter sa force ?

Entendant cela, Enkidou se dressa et devint très pâle. Sa voix s’éleva comme un mugissement :

— J’irai en cette ville, où Gilgamesh règne sur le peuple. Je lui lancerai mon défi. Je crierai très haut, sur les places d’Ourouk : je suis Enkidou, je suis venu pour changer l’ordre ancien, car je suis le plus fort ici !

Ayant dit, Enkidou quitta le campement et marcha vers la ville.

Et, toujours, la femme le suivait.

(3) Ainsi donc, les Sumériens admettaient la théorie de l’évolution ! Enkidou, le sauvage, passe de l’inconscience animale à la condition humaine le voilà chasseur et pasteur, avant de devenir citadin. Un saisissant raccourci !

Gilgamesh ou le destin des hommes (4)

Ceci continue l’épopée de Gilgamesh, feuilleton héroïque, érotique, métaphysique et sumérien. Vieux de six mille ans, le récit n’a rien perdu de son pouvoir de fascination. Suivons le roi d’Ourouk dans son plus étrange voyage, celui de l’aventure intérieure...

5. LES RIVAGES LOINTAINS

Illustrations de Serge Creuz (c).

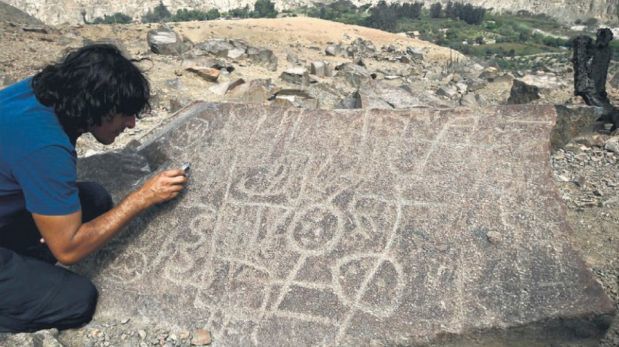

L'écriture est apparue au Pérou il y a 5000 ans

L'ECRITURE EST APPARUE AU PÉROU IL Y A 5000 ANS

Oubliez ce que vous avez appris à l'école : L'ECRITURE EST APPARUE AU PÉROU IL Y A 5000 ANS...

Nous allons tout d'abord mentionner la définition la plus fondamentale et générale de l'écriture produite dans cette édition du Journal officiel de l'Association péruvienne du Rock Art (APAR):

" Un ensemble de codes dessinés, commandé par des règles graphiques qui montrent l'expression de la pensée et de la cognition humaine "

Et maintenant une photo montrant cette définition:

Regardez bien ce que notre ami archéologue pointe, c'est une découverte qui fera baisser vos paradigmes scolaires. - Mira bien lo que el amigo arqueólogo está apuntando, es un descubrimiento que se va a bajar tus paradigmas escolares. Photo: reporterodelahistoria

Regardez bien ce que notre ami archéologue pointe, c'est une découverte qui fera baisser vos paradigmes scolaires. - Mira bien lo que el amigo arqueólogo está apuntando, es un descubrimiento que se va a bajar tus paradigmas escolares. Photo: reporterodelahistoria

L'image que vous voyez ci-dessus a été prise à Checta (Chant), à trois heures de Lima (Vallée du Chillon). Ce que vous voyez sur cette pierre sont des (symboles sculptés dans la roche) pétroglyphes. Si cette théorie de ce groupe d'archéologues est correcte, l'écriture existe depuis au moins 5.000 ans au Pérou. Toujours pas convaincu par ce qui est dit ? Lisez la suite...

La fragilité de l'inscription

De l'art rupestre non naturaliste (pas d'animaux, pas de représentations de la nature), les probables premières traces d'écriture qui présentent des lignes verticales et horizontales. - Arte rupestre no naturalista, el probable primer vestigio de escritura que demuestra renglones verticales y horizontales. Foto: monografias

De l'art rupestre non naturaliste (pas d'animaux, pas de représentations de la nature), les probables premières traces d'écriture qui présentent des lignes verticales et horizontales. - Arte rupestre no naturalista, el probable primer vestigio de escritura que demuestra renglones verticales y horizontales. Foto: monografias

Avant de retourner au bulletin de l'APAR pour continuer, il est nécessaire de préciser que personne ne sait quand ni où l'écriture a été inventée. Certes, on a trouvé des monuments sumériens (et des tablettes) avec des signes disposés en lignes datant de 3000 ans avant JC environ, tout comme en Egypte ou à Mohenjo-Daro (Inde). Mais personne ne peut dire la date exacte ni le lieu précis où elle est apparue. Sinon, en Chine, en Crète, en Asie Mineure et en Amérique, les premières traces d'écriture sont plus récentes, cependant, juste avant notre ère.

Mais c'est la chose la plus importante à considérer: le fait que l'inscription ait été sculptée sur un monument ne signifie pas que c'était à ce moment précis qu'ils ont commencé à traduire des signes. Vous comprenez ? Un exemple simple: votre vieille mère a probablement conservé une de ces cartes que vous avez faite, enfant, pour la fête des mères avec des nouilles, des lentilles et une écriture tremblée. Cependant, nous ne pouvons pas dire que cette carte est la première preuve que vous ayez fait une écriture complète. Ainsi parle le bulletin de l'APAR :

Les premiers écrits, enregistrés et interprétés, sont rencontrés dans des civilisations formées par des hommes vivant dans des villages, qui avaient des cultes et des temples, l'agriculture et le commerce, de l'artisanat, y compris la poterie, en plus de l'art du dessin et de la sculpture, et une expression de compositions artistiques graphiques souvent combinées avec des signes que nous reconnaissons comme l'écriture. De toute évidence, les arts et l'artisanat étaient plus élevés dans les grandes villes anciennes ; l'orthographe peut être plus récent, mais atteint facilement plusieurs siècles avant les premières expressions que nous connaissons. Probablement, elle a été faite sur du bois, de l'adobe et d'autres matériaux qui ne pouvaient pas survivre intactes. Cependant, quand ils ont commencé à utiliser la pierre, la céramique et le bronze brûlé, et quand les précautions de stockages ont été prises, ces dernières écritures ont perduré, et c'est un facteur qui détermine la relativité de ces processus de datations plus récentes.

Il est peu probable que quelqu'un dans votre famille ait pu garder la première partie où vous avez mis votre premier mot. Mais cela ne signifie pas que vous ne saviez pas comment écrire, non ?

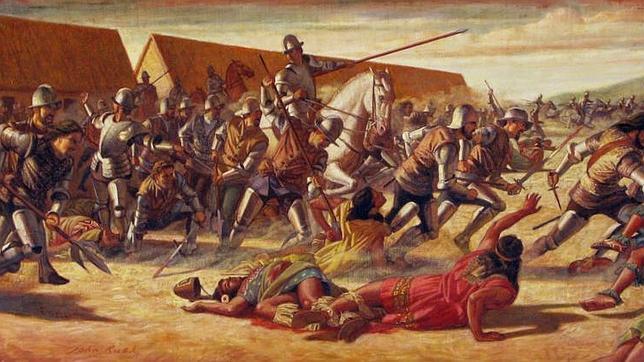

Le vainqueur Conquistadore ne comprenait pas

" Tuez-les, car ils ne peuvent pas lire la Bible en espagnol " (je sais qu'elle était en latin OEE). - “Mátenlos porque no saben leer la Biblia en español” (ya sé que estaba en latín oee). Imagen vía ABC

" Tuez-les, car ils ne peuvent pas lire la Bible en espagnol " (je sais qu'elle était en latin OEE). - “Mátenlos porque no saben leer la Biblia en español” (ya sé que estaba en latín oee). Imagen vía ABC

Au sujet de la rencontre de l'espagnol avec des cultures préhispaniques il a été écrit beaucoup de choses. Pendant de brefs moments de pensée aussi ces écrits ont préféré affiner notre idée de la «conquête» et l'ont renommée comme étant une "destruction".

Ici, nous allons cotoyer cette discussion, mais nous n'allons pas l'aborder. Ce qui se passe est qu'il y a toujours eu une vision plutôt biaisée sur l'écriture. Donc, vous acceptez cette phrase sans problèmes :

" Les gens ont développé l'écrit pour atteindre un haut niveau culturel "

Cette prémisse est problématique car elle affecte la compréhension de l'écriture hiéroglyphique qui existait en Amérique. L'archéologue Michael Coe a reconnu l'existence de l'écriture dans notre continent bien avant l'arrivée des Espagnols dans ces terres, après avoir étudié en profondeur les dossiers de la culture maya.

Bien sûr, comme aucun bien ne peut perdurer, le système s'est effondré progressivement après l'invasion espagnole du propre témoignage de l'évêque du Yucatan, Fray Diego de Landa, qui a même travaillé pour développer un alphabet pour la traduction des hiéroglyphes mayas avec le castillan de cette époque.

La phrase en caractères gras ci-dessus représente l'esprit européen du XVIe siècle, incapable de comprendre et d'apprécier la complexité de tout le système symbolique et cognitif qui a été développé par les peuples de l'Amérique Centrale. Où il y avait contact culturel, le système a été détruit.

L'écriture à Checta

Après avoir digéré cette information, nous pouvons enfin parler de la découverte qui a incité cet article. Antonio Wong Robles et Gori Tumi Echevarría sont deux archéologues péruviens qui ont établi le premier et le plus ancien écrit du Pérou.

Gori dit ceci à ce sujet :

La séquence artistique de Checta est l'un des plus prouvés échantillons artistiques existants au Pérou - de entre l'époque archaïque jusqu'à l'influence Chavin dans les Andes centrales - et a fourni des preuves claires pour l'identification et le suivi de la première écriture péruvienne.

Et ceci est dit par Antonio :

Nous considérons que Checta est le plus grand signe du phénomène de l'écriture du début, qui accompagne le processus de la civilisation et de la consolidation du pouvoir des ayllus primaux dans les Andes, sur une période approximative de deux mille ans et une extension couvrant au moins six bassins hydrographiques Continentaux dans la côte centrale du Pérou, du bassin de la rivière Supe au bassin de la rivière Lurin.

© Dante Piaggio / El Comercio

© Dante Piaggio / El Comercio

Expertos aseguran que Checta es vital para entender el origen de la escritura en Sudamérica.

Comme enregistré, le bloc de pierre de Checta a été découvert en 1925 par Mgr Pedro Villar Cordova, mais ce fut seulement plus tôt ce mois-ci (février 2015) que El Comercio a rapporté la découverte de ces archéologues :

Qu'est-ce qui vous rend si sûr Gori Tumi Echevarría face à la première preuve andine de l'écriture ? Il affirme que son résultat le plus important est d'avoir défini le calendrier et la séquence du site, en d'autres termes, l'ordre temporel durant lequel les signes quilcacamayoc ont été faits sur les pierres. Cela, dit-il, lui a permis de comprendre qu'il y a quatre phases dans Checta.

Ces phases peuvent se séparer ainsi :

Première (2500-2000 avant JC), des petits trous dans les pierres

Deuxième (2200-1000 avant JC), des formes géométriques : des cercles, des points, des croix, des spirales, des lignes droites et autres

Troisième (1200-600 avant JC), des motifs semi-naturalistes

Quatrième (800-200 avant JC), des images de serpents

Mais ceci est le plus intéressant : des signes très similaires à ceux-ci ont été trouvés dans d'autres régions du Pérou. Si l'hypothèse qui a été formulée est correcte, l'écriture andine est plus ancienne que nous le pensions.

Il est temps de mettre à jour les livres d'histoire...

Source + liens dans article : http://ciencia.utero.pe/2015/02/22/olvida-lo-que-te-ensenaron-en-el-colegio-la-escritura-en-el-peru-aparecio-hace-5000-anos/

http://es.sott.net/article/35569-Hallan-en-Checta-indicios-de-escritura-de-hace-cinco-mil-anos

Merci à Thierry Jamin pour ce partage.

Yves Herbo traductions, Sciences, Faits, Histoires, 10-09-2015