Articles de yvesh

NEXUS - n° 83 de Novembre/Décembre 2012

NEXUS - n° 83 de Novembre/Décembre 2012

Le numéro 83 de Nexus est sorti :

Au sommaire de ce numéro :

-Gaz de schiste : ne baissons pas la garde !

-Incertitude sur le principe d'incertitude

-Un riz OGM américain testé sur des enfants chinois

-La production de gaz de schiste explose aux USA

-Wifi et antennes-relais : les policiers en ont « par-dessus la tête »

-Nanoparticules : des nuisances avérées sur les végétaux

-La Namibie s'est découvert une réserve d'eau pour 400 ans

-Des « crop circles » sous-marins

-Rêvasser, c'est bon pour la santé

-On sait produire de la silice comme les éponges

-Les Lunettes auto-ajustables, ça change la vue !

-le microbiote : un organe à part entière

-L’ADN du fils dans le cerveau de sa mère ?

-Starchild avait la tête dure

-L'attendrissement améliore la concentration

-Les neurosciences contemplatives à la fac

-Cover-up : un ancien Colonel de l’US Air Force accuse

-Un film en 3D : une thérapie express

-La synchronisation renforce les liens

A noter également dans ce numéro un article sur l'affaire de Colarès, avec 2 interviews. La première du Colonel Uyrange Hollanda : « Ces ovnis ne faisaient que collecter du matériel biologique » et la seconde de Rósio de Oliveira : « Nous avons vu des objets se fondre dans un autre plus imposant ».

Pour en savoir plus : http://www.nexus.fr/index.php

Relayé par SFH 11-2012

Le Système Solaire plus banal que prévu

Le Système Solaire plus banal que prévu...

Appliquée aux chondrites carbonées, les météorites les plus anciennes du Système solaire, la cosmochimie avait jusque-là indiqué que la chronologie des premières phases de leur formation devait différer de celle des autres disques protoplanétaires. En d'autres termes, notre Système solaire serait exotique. Il n’en serait rien selon des analyses plus récentes...

Une des grandes questions qui se pose, lorsque l’on cherche à comprendre les origines de l’apparition de la vie dans le Système solaire, est si celui-ci présente des caractéristiques rares ou très répandues dans la Voie lactée. Les différences possibles examinées ne sont pas limitées à la structure des orbites, mais aussi au niveau de la chimie des matériaux composant les corps célestes, que ce soit pour les planètes, les comètes et bien sûr les météorites. Ces différences doivent servir à contraindre les scénarios cosmogoniques de la naissance du Soleil et de la Terre via une nébuleuse protosolaire à l’origine du disque protoplanétaire où sont nées les planètes.

On peut ensuite comparer les prédictions déduites de ces scénarios aux observations des jeunes systèmes planétaires en formation et aux systèmes d’exoplanètes. Si notre système planétaire devait apparaître comme vraiment singulier dans la Voie lactée, il faudrait en conclure que les chances de découvrir une vie ailleurs, en particulier une civilisation extraterrestres, sont probablement faibles.

Les découvertes des nuages moléculaires riches en molécules organiques et les preuves de l’existence d’un grand nombre de superterres potentiellement habitables dans la Galaxie se sont cependant accumulées depuis moins de 20 ans. La vie est probablement très répandue dans le cosmos observable et bien que l’on devine qu’une grande diversité d’exoplanètes et de systèmes planétaires soit bel et bien présente dans la Voie lactée, notre Système solaire n’est très probablement pas une anomalie rarissime.

Chondre, à gauche, et inclusion réfractaire (CAI), à droite, sont bien visibles sur cette image prise au microscope polarisant d'une coupe d'une météorite. © Damien Mollex

Chondre, à gauche, et inclusion réfractaire (CAI), à droite, sont bien visibles sur cette image prise au microscope polarisant d'une coupe d'une météorite. © Damien Mollex

Les chondrites carbonées, la mémoire du Système solaire primitif

Ces découvertes récentes sur les exosystèmes planétaires laissent un peu perplexes les cosmochimistes s’occupant des météorites, en particulier des chondrites carbonées.

Dans les années 1970, l’analyse de ces messagers célestes, gardant fidèlement la mémoire des phases primitives de la formation du Système solaire, s’était révélée riche en enseignements. L’affinement des méthodes de datation a permis au cours des années de dater sa naissance, il y a 4,567 milliards d’années.

En regardant d’un peu plus près les chondrites, on constate qu’elles contiennent des sortes de petites billes qui sont des bulles de magma ayant cristallisé en apesanteur. Ce sont des chondres (du grec chondros signifiant « grain »). Dans le cas de la météorite dite Allende qui est tombée le 8 février 1969 près de la localité du même nom au Mexique, et dont on a recueilli presque 2 tonnes de fragments, c’est au niveau des inclusions réfractaires appelées CAI (Calcium Aluminium Inclusions) que les découvertes ont été les plus fascinantes. Ces CAI sont considérées comme les plus vieux objets de notre Système solaire et c’est dans celles d’Allende que l’on a trouvé des anomalies isotopiques permettant de remonter à l’explosion d’une supernova.

Selon les cosmochimistes, les CAI se sont formées très rapidement et avant les chondres qui n’ont commencé à apparaître que 2 millions d’années plus tard. Peu de temps après, CAI et chondres se sont finalement retrouvées ensemble dans les premières chondrites carbonées. Or ce scénario entrait quelque peu en conflit avec les modèles de formation des disques protoplanétaires observés qui indiquaient que chondres et CAI avaient dû se former en même temps. On pouvait donc en conclure que la formation du Système solaire devait avoir été au moins partiellement atypique. Peut-être cela n’était-il pas sans conséquence sur les conditions nécessaires à l’apparition d’une planète habitable, voire de la vie.

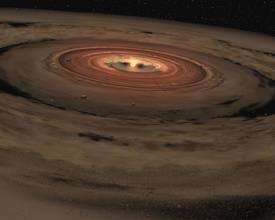

Le disque protoplanétaire de notre Système solaire, une vision d'artiste. © Nasa/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Le disque protoplanétaire de notre Système solaire, une vision d'artiste. © Nasa/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Selon un article publié dans Science par un groupe de chercheurs, cette chronologie de la formation du Système solaire est fausse. En se basant sur des analyses fines des abondances des isotopes des noyaux de plomb et d’uranium, ils en ont déduit que comme dans le cas des autres systèmes planétaires, la formation des CAI et des chondres dans le Système solaire s’est faite simultanément. Les chondres se seraient de plus formées pendant les 3 premiers millions d’années de l’histoire du disque protoplanétaire et non 2 millions d’années après les CAI.

Au final, un tel résultat soutient l’idée que notre système planétaire ressemble beaucoup aux autres dans la Voie lactée et que des exoterres ne devraient pas être rares.

L'Homme est décidément un être curieux. Ignorant précisément ce qui a permis l'émergence de la vie sur Terre, le voilà déjà en train de se demander s'il existe d'autres êtres comme lui dans l'univers. S'armant des outils les plus modernes et exploitant toutes les pistes, les chercheurs se mettent en quête d'une trace de vie dans l'espace. De Mars aux exoplanètes, aucun indice ne doit échapper à l'œil de leurs télescopes, à leurs sondes ou aux rovers. Établirons-nous un jour le contact ? (YH : ah moins qu'ils ne l'aient déjà fait...)

SFH 11-2012

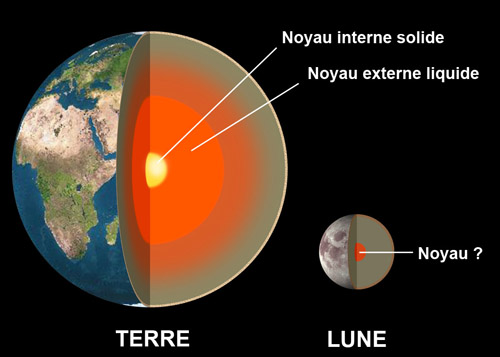

Anomalie de gravité sous l'Afrique provoquée par le noyau liquide au centre de la Terre

Anomalie de gravité sous l'Afrique provoquée par le noyau liquide au centre de la Terre

Une équipe franco-allemande montre la signature des mouvements du noyau liquide de la Terre dans les données gravimétriques et magnétiques, obtenues grâce aux missions spatiales GRACE et CHAMP. C'est la première fois qu'une anomalie de gravité est expliquée par des mouvements dans le noyau liquide. Un nouveau moyen d'étudier la dynamo terrestre se dessine. Une étude parue en ligne dans la revue PNAS du 11 octobre 2012.

L'enveloppe la plus externe du noyau terrestre est composée de métal en fusion riche en fer. Les mouvements de ce métal conducteur sont à l'origine du champ magnétique terrestre. Jusqu'à présent, la dynamique du noyau fluide ne pouvait être appréhendée qu'à travers des observations des variations du champ magnétique terrestre. Or de la même façon que les grands courants océaniques se traduisent par des déplacements de masse (donc de poids), les mouvements dans le noyau liquide doivent également induire des redistributions de masse au sein du système Terre, qui s'accompagneraient de variations temporelles du champ de pesanteur terrestre très faibles mais détectables. C'est le défi que viennent de lever les auteurs de l'article.

Depuis le lancement de la mission en 2002, les variations temporelles du champ de pesanteur sont mesurées tous les mois à l'échelle globale. Même si elles sont dominées par l'effet des mouvements de masse associés au cycle de l'eau entre atmosphère, océans, calottes polaires et hydrosphère continentale, ces observations, combinées avec les données magnétiques, ouvrent de nouvelles possibilités pour l'étude des phénomènes du noyau aux échelles de temps décennale à subdécennale (10 ans ou supérieur).

Mode de variabilité commun mis en évidence entre l'accélération magnétique et la pesanteur. Les courbes de gauche représentent la variabilité temporelle dimensionnée de chaque champ (en rouge, l'accélération magnétique et en bleu, la pesanteur), les cartes de droite représentent le motif spatial adimensionné associé.

© Mandea et al. PNAS 2012

A partir d'une analyse de huit ans de données du satellite pour le champ magnétique et des géoïdes GRACE construits par le CNES/GRGS pour le champ de pesanteur, ainsi que de sorties de modèles océanique et hydrologique, l'équipe de scientifiques a mis en évidence une variabilité commune aux échelles de temps inter-annuelles entre l'accélération du champ magnétique terrestre et la pesanteur dans une zone centrée sur l'Afrique, s'étendant de l'océan Atlantique à l'océan Indien.

La région où ce signal est détecté présente des caractéristiques très particulières :

une diminution extrêmement importante de l'intensité du champ magnétique du noyau est observée à cet endroit depuis plusieurs décennies, les modèles de flux construits à partir des données CHAMP montrent que cette zone est associée à des mouvements importants à la surface du noyau.L'amplitude de la variabilité commune détectée est cohérente avec des estimations théoriques antérieures, elle est donc compatible avec une origine liée au noyau. Des variations dans les couches superficielles du noyau pourraient être mises en jeu, mais à ce jour aucune explication satisfaisante ne peut encore être proposée et le modèle physique complet rendant compte de ces observations reste à construire.

Néanmoins, ces résultats et leurs implications géodynamiques importantes soulignent le très grand intérêt des missions satellitaires d'observation des champs de potentiels terrestres, présentes et futures, pour la modélisation et la compréhension du coeur de notre planète.

Référence:

Mioara Mandea, Isabelle Panet, Vincent Lesur, Olivier de Viron, Michel Diament, Jean-Louis Le Mouël, . Proceedings of the National Academy of Sciences (Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences) 8 octobre 2012

Bien, si l'on veut se faire une image plus nette de ce qu'il se passe, imaginez une grosse pomme en pierre nommée Terre qui tourne sur elle-même et aussi autour du Soleil (un gros ballon de volley brûlant), une grosse noix nommée Lune tourne aussi autour de la pomme. Cette dernière comporte une petite peau de pierre-terre et en-dessous il y a un énorme océan de magma liquide très profond qui rejoint une graine solide et brûlante au centre. Cet océan de magma est lui-même ballotté par le mouvement incessant de la pomme mais aussi par la graine solide au milieu qui flotte et tourne aussi sur elle-même. D'immenses vagues de magma liquide percutent donc depuis des décennies la croûte sous l'Afrique. On peut donc logiquement penser que la croûte sous l'Afrique est en train de s'affaiblir (de s'amincir ?) sous la pression du très chaud magma et que, tôt ou tard, de fortes remontées magmatiques vont se produire, le rift africain risque de s'accélerer ainsi que le volcanisme-séismes...

Source : http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11002

Yves Herbo SFH-11-2012

OVNIs : Retour sur l'événement du 5 novembre 1990

OVNIs : Retour sur l'événement du 5 novembre 1990

Une image du film de Colmar, où l'on distingue notamment 3 points formant un triangle, à comparer avec le témoignage de Karcher

Le lundi 5 novembre 1990 à 19:00, des milliers de témoins dans toute la France [1] [2] [3] [4] [5] [6] et d'autres pays d'Europe (Londres notamment) observent un immense ensemble de lumières traversant le ciel lentement, d'ouest en est, dans le plus grand silence. Comme dans la vague belge qui vient de se produire, certains témoignages font état de "triangles" volant à très basse altitude, changeant parfois de direction ou disparaissant derrière les collines. Egalement des signalements d'"engins" beaucoup plus grands, faisant plusieurs centaines de mètres de long.

Il est 20:00 lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie signalant l'étrange phénomène lumineux qui a traversé une grande partie de la France, 1 h auparavant.

Peu avant 22:30, le SIRPA indique que des pilotes militaires ont effectivement aperçu quelque chose, sans pouvoir le définir et que 4 rapports de gendarmerie émanant d'Angers (Maine-et-Loire), de Tulle (Corrèze) et de l'Aube lui sont déjà parvenus sur ces lumières inexpliquées.

L'affaire fait grand bruit [7] [8]. Les services de contrôle des pistes des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy, en région parisienne, indiquent avoir également vu un phénomène lumineux, bien que leurs radars n'aient rien détecté.

Enquête :

Durant plus d'une semaine, le SEPRA reçoit de nombreux appels de témoins demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux qui a traversé le ciel.

Il trouve notamment parmi les témoins, voir ci-dessous :

Des roches du Groenland témoignent du processus de formation de la Terre

Des roches du Groenland témoignent du processus de formation de la Terre

Vue aérienne de la chaîne d'Isua (sud-ouest du Groenland), prise en août 2010 lors de la mission d'échantillonnage

© Hanika Rizo

Des roches vieilles de 3,4 milliards d'années issues de la chaîne montagneuse d'Isua, au sud-ouest du Groenland, viennent d'apporter des informations précieuses sur la structure de la Terre à ses premiers stades d'évolution. Une équipe franco-danoise menée par des chercheurs du Laboratoire "Magmas et volcans" (CNRS / Université Blaise Pascal / IRD), vient de découvrir, dans ces roches témoins du premier milliard d'années de notre planète, un déficit en Néodyme 142, élément chimique clé dans l'étude de la formation terrestre. Ce déficit étaye l'hypothèse selon laquelle, entre 100 et 200 millions d'années après sa formation, la Terre était constituée d'un océan de magma en fusion qui s'est peu à peu refroidi. Réalisés en collaboration avec le Laboratoire de géologie de Lyon (CNRS / Université Lyon 1 / ENS de Lyon) et l'Université de Copenhague, ces travaux ont été publiés le 1er novembre 2012 dans la revue Nature.

Il y a 4,58 milliards d'années, la Terre se serait formée par accrétion de matériaux du système solaire. La chaleur produite par ce processus d'accrétion, ainsi que par la décomposition d'éléments radioactifs, aurait provoqué la fonte de ces matériaux. Résultat : entre 100 et 200 millions d'années après sa formation, la Terre aurait été constituée d'un océan de magma en fusion au centre duquel se serait concentré un noyau métallique. Peu à peu, cet océan se serait refroidi. La croûte terrestre se serait alors formée, puis, la dérive des continents se serait déclenchée (YH : par miracle, gravitation...?). Cette cristallisation du magma en fusion se serait accompagnée d'une structuration chimique de la Terre : des couches concentriques aux compositions chimiques distinctes se seraient individualisées. Ce sont les traces de ces inhomogénéités primordiales que les chercheurs ont retrouvé dans les roches d'Isua.

Les scientifiques s'intéressaient à un élément chimique clé: l'isotope 142 du Néodyme, issu de la décomposition d'un isotope radioactif aujourd'hui disparu, le Samarium 146. Son abondance est presque identique dans toutes les roches terrestres. Deux seules exceptions sont connues jusqu'à présent: certaines roches du Canada et du Groenland datant d'au moins 3,7 milliards d'années. Celles-ci présentent dans leur composition, des traces des inhomogénéités primordiales constituées au moment de cette cristallisation de l'océan magmatique.

En 2003, deux groupes de chercheurs français avaient observé, pour la première fois, un excès en Néodyme 142 dans des roches de cette même région. Si certaines couches de la Terre primordiale présentaient cet excès, c'est parce que d'autres couches devaient présenter un déficit. Cependant, pendant 9 ans, jusqu'au résultat obtenu aujourd'hui par l'équipe franco-danoise, ces déficits en Néodyme 142 sont restés hypothétiques. Les chercheurs ont analysé très finement, grâce à une méthode sophistiquée, la spectrométrie de masse à thermo-ionisation, la teneur en Néodyme 142 d'échantillons de roche issues d'Isua. Ils ont ainsi découvert un déficit de 10,6 parties par million en Néodyme 142, ce qui conforte la théorie de "l'océan magmatique".

Vue de la chaîne d'Isua (sud-ouest du Groenland), prise en août 2010 lors de la mission d'échantillonnage

Vue de la chaîne d'Isua (sud-ouest du Groenland), prise en août 2010 lors de la mission d'échantillonnage

© Hanika Rizo

Ces résultats vont permettre d'améliorer les modèles sur la dynamique interne de la Terre à ses premiers stades d'évolution. En effet en découvrant un déficit en Néodyme 142 dans des roches relativement jeunes, formées près d'un milliard d'années après la cristallisation de l'océan magmatique, les chercheurs ont montré que les inhomogénéités primordiales se sont maintenues plus longtemps que prévu, avant d'être résorbées par le mouvement de convection du manteau terrestre. Afin de disposer de données plus globales, les chercheurs comptent à présent étudier la composition d'autres roches d'âge similaire affleurant par exemple au Canada, en Afrique du Sud ou en Chine.

Référence : The elusive Hadean enriched reservoir revealed by 142Nd deficits in Isua Archean rocks. Hanika Rizo, Maud Boyet, Janne Blichert-Toft, Jonathan O'Neil, Minik Rosing, Jean-Louis Paquette, Nature, 1er novembre 2012.

Sources : CNRS - http://www.techno-science.net/

SFH 11-2012

Néanderthal savait faire de très belles parures

Néanderthal savait faire de très belles parures

Un enfant néandertalien, une des superbes « reconstructions » réalisées par Élisabeth Daynès, qui travaille avec des paléontologues. L'Homme de Néandertal est une espèce humaine qui a vécu 300.000 ans, en Europe, en Asie et en Afrique. Son nom vient de l'endroit où le premier squelette a été découvert en 1856 : la vallée de Neander, en Allemagne. Vallée se disant thal en vieil allemand, le h est conservé dans le nom latin Homo neanderthalensis et, par certains, dans le nom francisé. © Ph. Plailly/Eurelios

Qui a façonné les superbes parures et les outils finement taillés de la grotte du Renne, à Arcy-sur-Cure, caractéristique de la culture dite châtelperronienne ? Néandertal, comme semblent le montrer les dents associées ? Nos ancêtres, comme pousse à le croire la sophistication de ces créations ? Deux études ont tranché : c’est Néandertal. L’une est toute fraîche et basée sur des datations. L’autre a 1 an et s’appuie sur une analyse statistique. Mais les conclusions diffèrent…

Oui, c’est l’Homme de Néandertal qui a fabriqué les parures et les outils de la grotte du Renne, à Arcy-sur-Cure dans l’Yonne, France. C’est bien à Homo neanderthalensis que l’on doit cet art dit châtelperronien, une culture au sens que lui donnent les paléontologues, c’est-à-dire un ensemble de techniques et de styles pour fabriquer des outils, des parures, des pigments ou des peintures pariétales. C’est le résultat de datations effectuées sur 31 objets de cette grotte (dents humaines et outils en os) et sur un fragment de tibia trouvé à Saint-Cézaire (Charente-Maritime). L’équipe internationale réunie autour de Jean-Jacques Hublin, de l’institut Max Planck (Allemagne), où figurent des chercheurs du CNRS et de l’Inrap, a réalisé une filtration poussée du collagène puis une datation au carbone 14 effectuée à Mannheim, par spectrométrie de masse par accélérateur (SMA).

Restes humains et objets façonnés à la façon châtelperronienne datent tous de -35.380 à -40.970 ans : Néandertal était bien l’artisan habile qui a créé ces jolis objets, détaille la publication dans les Pnas. En 2011, une autre équipe, formée par François Caron, Francesco d'Errico, Pierre Del Moral, Frédéric Santos et João Zilhão, travaillant sur cette même grotte, parvenait à la même conclusion grâce à une étude statistique de la répartition de tous ces restes dans les couches de terrain. La messe est dite.

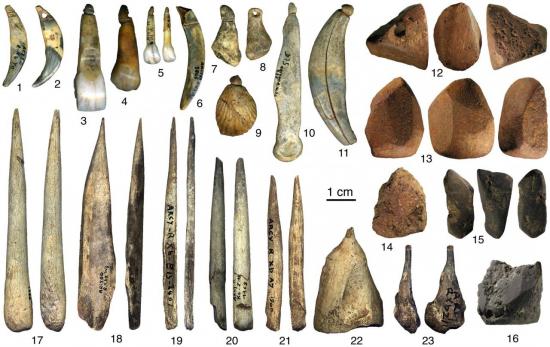

Des objets découverts dans les couches châtelperroniennes de la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure (Yonne). 1-11 : objets de parure ; 12-16 : pigments rouges et noirs avec traces d’abrasion ; 17-23 : outils en os. Image extraite de la publication parue le 29 juin 2011 dans la revue Plos One. © 1-11 Vanhaeren, 12-16 Salomon, 17-23 d’Errico/Vanhaeren

Des objets découverts dans les couches châtelperroniennes de la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure (Yonne). 1-11 : objets de parure ; 12-16 : pigments rouges et noirs avec traces d’abrasion ; 17-23 : outils en os. Image extraite de la publication parue le 29 juin 2011 dans la revue Plos One. © 1-11 Vanhaeren, 12-16 Salomon, 17-23 d’Errico/Vanhaeren